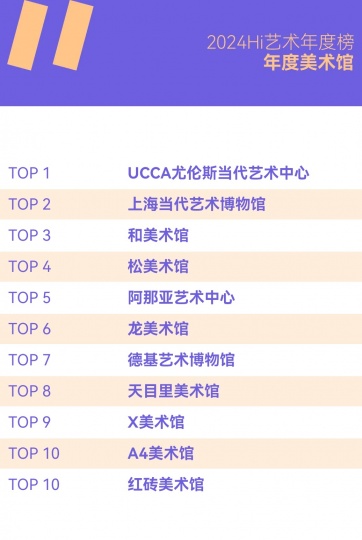

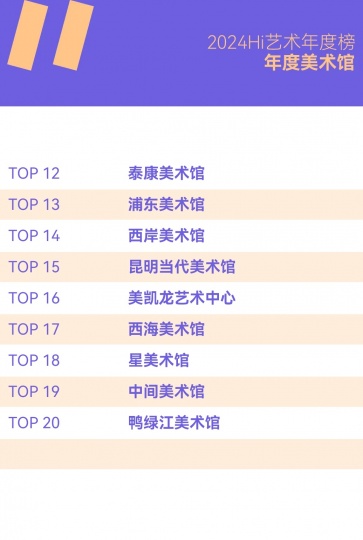

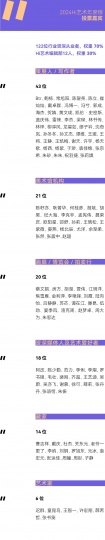

風云變幻的年度美術館,非中心城市橫掃半席!

展覽開幕時,觀眾未能銘記的一件重要作品是觀念藝術先驅勞倫斯·韋納的語言雕塑《以邀光》。2008年1月,當時作為記者的我在北京寒冬中參加了這件作品前的藝術家對談活動。那時的北京沉浸在奧運前夕的憧憬中,智能手機尚未普及,藝術以純粹且理想主義的方式聯結著世界。

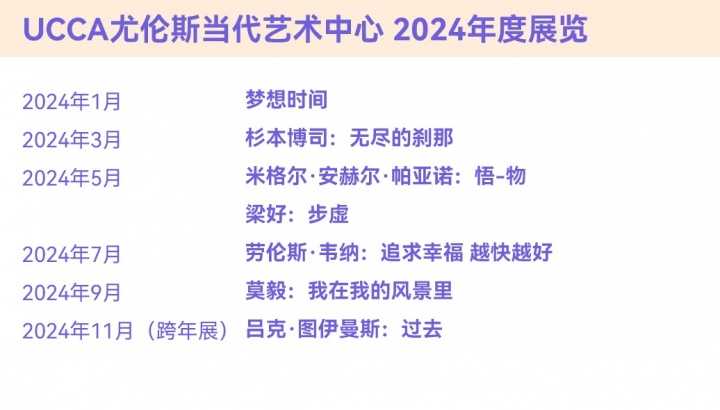

除北京主館,我們在這一年也經歷了重要變革。上海UCCA Edge暫別重整;江蘇宜興UCCA陶美術館經過9個月籌備,于10月正式開館;北戴河UCCA沙丘美術館接待訪客數量持續創下新高。此外,UCCA Lab的策展實力日臻成熟,特別是在2024中國·上海靜安國際雕塑展中,展示了31位國內外藝術家的35件作品,為觀眾提供了多元化的藝術體驗。

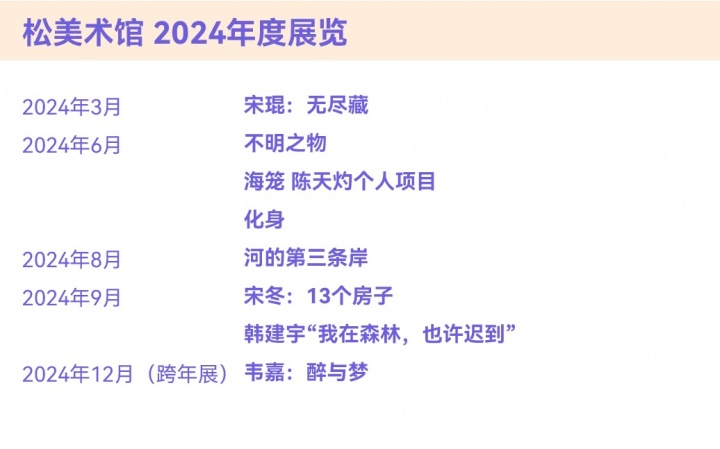

在全體團隊成員的共同努力下,我們舉辦了多個對于松美館藏體系和研究脈絡,乃至藝術行業和社會大眾具備非凡意義的展覽。

例如個人展覽“宋琨:無盡藏”“宋冬:13個房子”“韋嘉:醉與夢”“韓建宇:我在森林,也許遲到”;群體展覽:“不明之物、海籠、化身”“河的第三條岸”等,全年共計展出了28位藝術家的約658件作品。

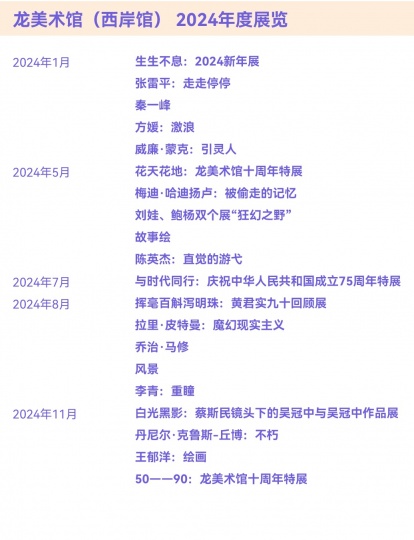

這其中,“50——90”是我策劃的十周年系列特展的最后一場,也是體量最為龐大的一場,精選了“50后”至“90后”藝術家創作的近600件佳作呈現給公眾。這些作品,全部來自于我和我先生劉益謙收藏的中國及全球當代藝術,是我們最重要的收藏脈絡之一。“50——90”展覽既能對全球當代藝術的個案研究和代際研究提供樣本,也可以創造一個全球藝術對話的機會,讓觀眾看到藝術的多樣性和豐富性。

眾多大展的舉辦,以及來自藝術愛好者的支持和鼓勵,讓龍美術館獲得“年度杰出藝術貢獻”“年度美術館”等榮譽,我感到非常榮幸,2025年我們將繼續努力!

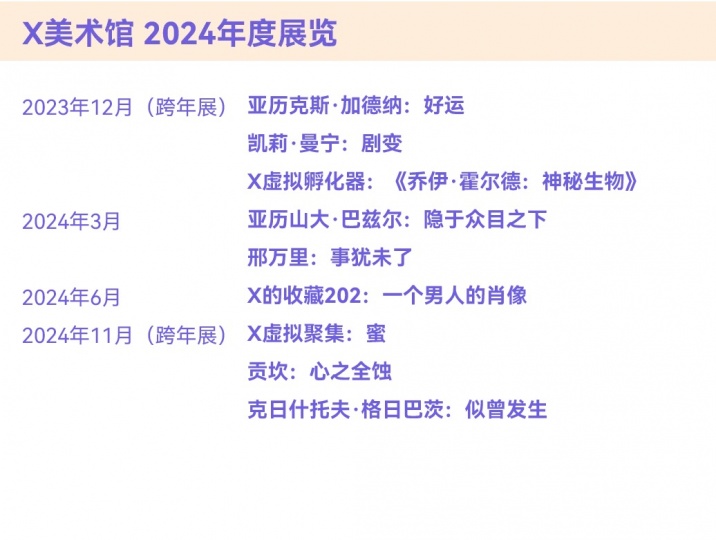

我從2024年5月到崗開始參與X美術館的工作,目前也正在和同事復盤年度工作。從數據看,各項較之往年均有提高,比如展覽數量、社交媒體發布、公共文化活動等,特別是北京美術館的觀眾數量相較2023年提升了一倍之余,應該是源自展覽內容的普世性、所在朗園station社區的發展,以及觀眾體驗和傳播工作的發力。

2024年X美術館創立了在上海的項目空間The Pool by X Museum,“芝蘭”“崢嶸”等展覽在社交媒體上評價不錯,也策劃了在廣東與東莞市宣傳部文明辦合作的李景湖展覽與城市發展文獻展,同時豐富了館藏體系,對中國和海外青年藝術家進行了持續關注。總之對于館際、高校、政府、企業等合作項目,都是按照規劃一步步展開,并相應調整團隊,為X美術館引入更適合這一階段的人才等等。

以我對于美術館的了解,核心是要對行業趨勢有判斷并相應調整策略。目前非國有美術館正在從上一個關注營銷表演和商業手段的階段轉型至對美術館專業化有更高要求的階段。這在近期的一些政府文化政策、行業論壇、以及展覽內容方向上均有體現。

同樣,美術館應該注重文化、經濟、價值觀三位一體的生產。關于這兩點,今年我們均發布了相關論文進行較為詳盡的闡釋。前不久北京市文旅局組織的非國有美術館年度會議中,也有代表談及如何看待一些不注重策展只購買西方展覽“罐頭展”的現象,以及美術館核心專業使命的重要性。

因此,我對X美術館工作的理解,基本上是圍繞著“收藏、研究、闡釋、體驗”這四個基礎功能和路徑來展開。再有就是和觀眾、社區、同行之間維持一種平等務實的關系(不去忽悠觀眾和合作方),用共構共同發展的眼光建立協作,減少自我標榜的“支配型美術館”出現。我對未來充滿期待,也歡迎各位同仁隨時找我聊合作或者聯合策劃藝術項目。祝各位新年快樂!共構未來!

少而精的

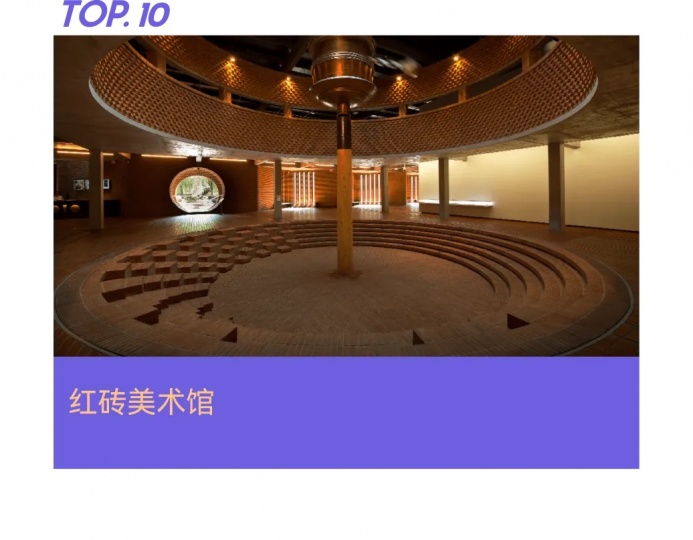

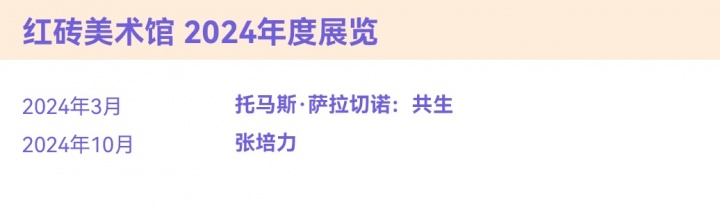

兩場中外大展

紅磚美術館在2024年的展覽少而精,以兩場中外大展取勝。3月開幕的托馬斯·薩拉切諾個展“共生”從生態視角開啟一場當代藝術的極致體驗,觀眾可以在巨型的弦樂系統中“化身蜘蛛”,用身體的行動與整個環境交鳴共振。10月份的張培力同名個展帶來19件裝置及影像新作,廢舊煤氣罐在圓形斗場中的撞擊、急剎與驟停給無數觀眾留下了深刻的觀展印象。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)