董孝馳 在現(xiàn)代自然中書寫多聲部圖譜

蜂巢當代藝術(shù)中心(北京),2025

與這一系列作品隔空相對的,是由鉛灰色的磚瓦構(gòu)筑起的半封閉“L”型空間,后者正無聲警醒觀者:人類或曾參與,但也該偶爾缺席于這片自然。恍然間回頭,會看到一只巨大的變色龍的眼睛正反向凝視著畫布外的觀者。

據(jù)悉,藝術(shù)家常將足跡擴展到倫敦的皇家植物園(Kew Gardens),這也意味著,他的創(chuàng)作對象從家中的生態(tài)缸擴延至被殖民與解殖敘事籠罩的人工景觀。

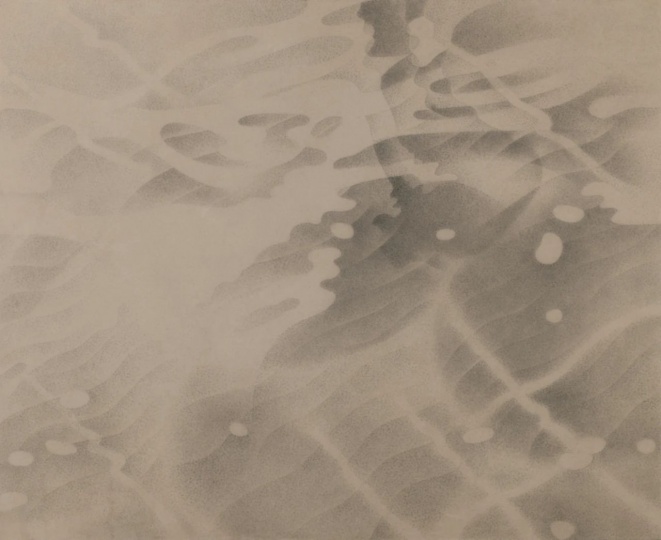

在董孝馳的眼中,正如亞馬遜王蓮會在植物園中被玻璃穹頂?shù)牡褂按笮栋藟K,如菌絲般自行攀爬的礦物顏料,在他的筆下,成為和鋼筋鐵架如出一轍的格狀紋路。

他將人工介入自然的痕跡進行轉(zhuǎn)譯,甚至讓正在彎腰照料的園丁的身影直接出現(xiàn)在《睡蓮溫室》里。若看得足夠細,被園丁攪動后的水面上的泡沫也滯留在畫布上,再次地提醒觀者不同生命間的物理羈絆與情感拉扯。就像《藝術(shù)家收藏花園工具上繪畫》(2025),在小型的畫作尺幅中,藝術(shù)家繼續(xù)鍛造有關(guān)植物與園藝的雙重交纏。

圖片由藝術(shù)家提供

白盒子展廳本身就缺失沃土滋養(yǎng),和后工業(yè)的荒蕪頗為相似,但正如賈曼在核電站旁建造無邊界的花園,董孝馳在有限的空間內(nèi),構(gòu)筑三層彼此嵌套的生態(tài)場域(家中生態(tài)缸、邱園、賈曼的花園)。

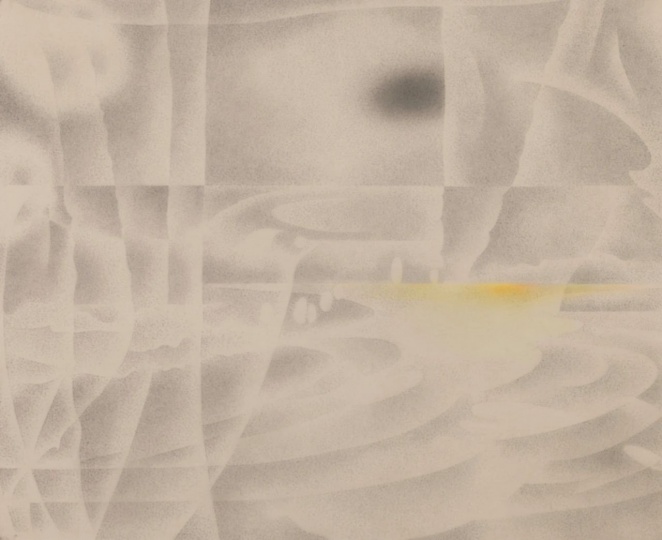

讓水墨技法滲入赤玉土的痂皮之下,給工筆線條與色粉讓渡輕盈的生長權(quán),這些都是賈曼意義上的“現(xiàn)代自然”的浪漫旁證,也是“共食者”之所以能鋪開生命的寬度,容納多重意義上的“他者”的緣由。

盡管暗廳中的這扇墻已不言自明地成為藝術(shù)家將其關(guān)于賈曼花園的全部記憶鑿開后的產(chǎn)物,董孝馳在如此寫實的表達中,仍致力于展現(xiàn)非均質(zhì)、非線性的時空邏輯。

白盒子展廳本身就缺失沃土滋養(yǎng),和后工業(yè)的荒蕪頗為相似,但正如賈曼在核電站旁建造無邊界的花園,董孝馳在有限的空間內(nèi),構(gòu)筑三層彼此嵌套的生態(tài)場域(家中生態(tài)缸、邱園、賈曼的花園)。

讓水墨技法滲入赤玉土的痂皮之下,給工筆線條與色粉讓渡輕盈的生長權(quán),這些都是賈曼意義上的“現(xiàn)代自然”的浪漫旁證,也是“共食者”之所以能鋪開生命的寬度,容納多重意義上的“他者”的緣由。

有趣的是,缸里的變色龍總以為自己藏得很好,但其實我們一眼就能看到它。這種“以為自己是隱身的”錯覺,讓我想到自己在倫敦生活的感覺。有時候你覺得自己是在邊緣、在縫隙中,但實際上你始終處在某種視線里,只是那種被觀看的方式,未必是你能掌握或回應(yīng)的。這種設(shè)定也回應(yīng)了我在家中與動物,植物共處的經(jīng)驗。我與這些生物“日日相對”,漸漸放下了作為“飼養(yǎng)者”或“掌控者”的身份,開始更多地意識到彼此之間是共在關(guān)系。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)