弧線、點、直線,他在畫布上重復了二十年

“九年已過,入了定的達摩在石洞中緩緩睜開雙眼,環顧四周除了無限幽深的黑色,什么也沒有。洞內還是如以往一樣靜若無人,在他離開所坐之地時,卻看見了另一個人的身影。達摩大驚,湊上前一看才知,原來在歲月的消磨下,對面的石壁已印下他模糊的身影,如一幅水墨畫像。于是他站起身活動四肢后,便扶著石壁走出了石洞……”

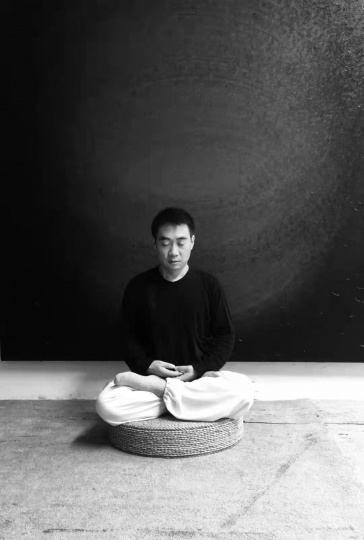

“達摩面壁”的故事往往寫到這里便結束。但一個疑問卻如迷霧般縈繞,那就是達摩走出山洞之后,他第一眼看向洞外的是什么?在藝術家楊黎明身上,我看到了和達摩相似的狀態,確切地說,是走出山洞后的修行者狀態。

像修行的僧侶般面對虛空的畫布

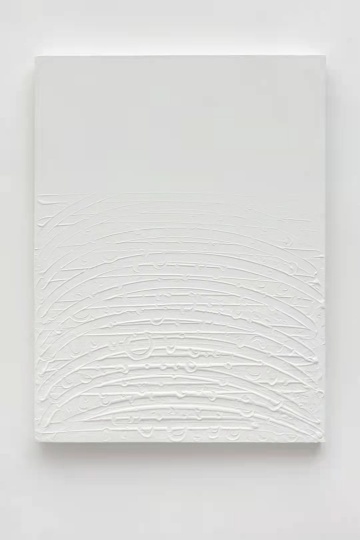

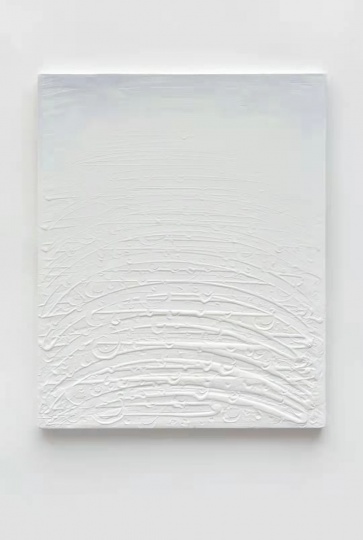

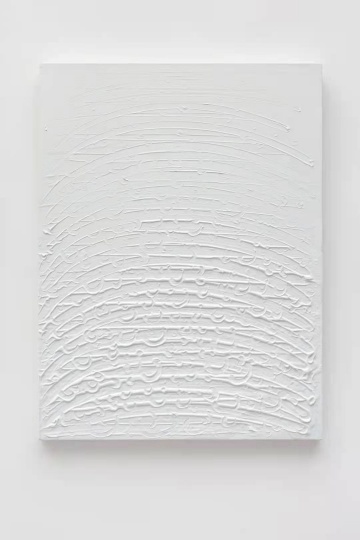

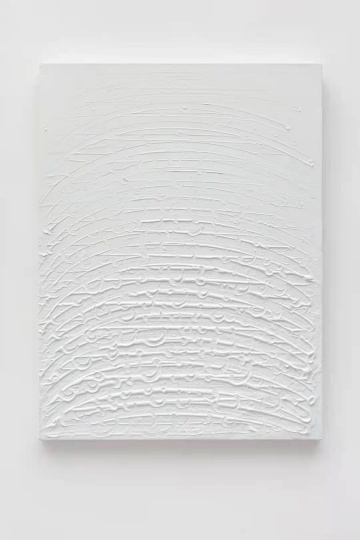

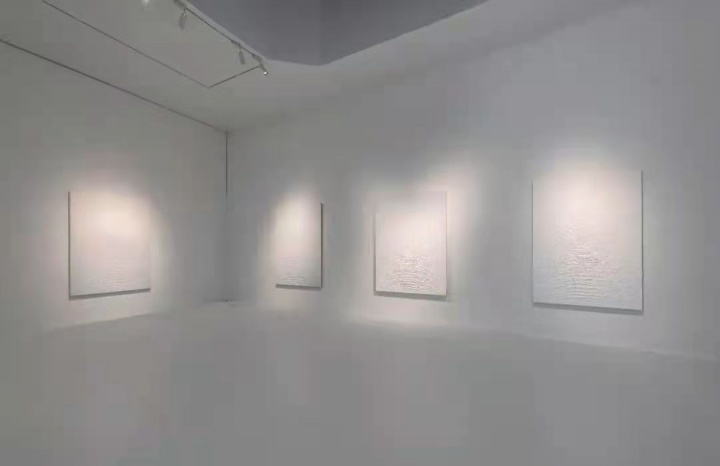

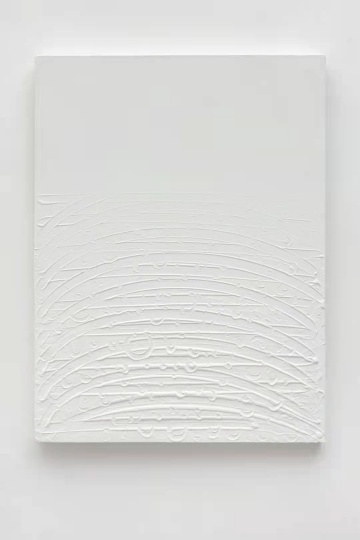

弧線、點、直線,楊黎明在繪畫中一直重復著這些的動作,就像僧人在山洞里對著墻打坐,十萬遍十億遍地念同一句咒語。這樣的行動旁人看不出門道,可世間卻不能少了這樣的修行。在他近兩年的“白色系列”中,畫面的媒介物性與觸摸感得到了強化,肌理也變得更突出,過去作品中的幽深、神秘的審美體驗變弱了,不知是不是楊黎明走出“達摩洞”的緣故,他的步履不再似過去那般沉重。

1999年,24歲的楊黎明才從四川師范大學油畫專業畢業。原本一份朝九晚五的教師工作足夠他過活,不到一年,楊黎明就辭去工作,當起了所謂的職業畫家。“我對這個現象世界不感興趣,我的著眼點在于現象世界背后的東西是什么?”楊黎明對繪畫有執念,在外界看來,他的“認真”有點過頭了。

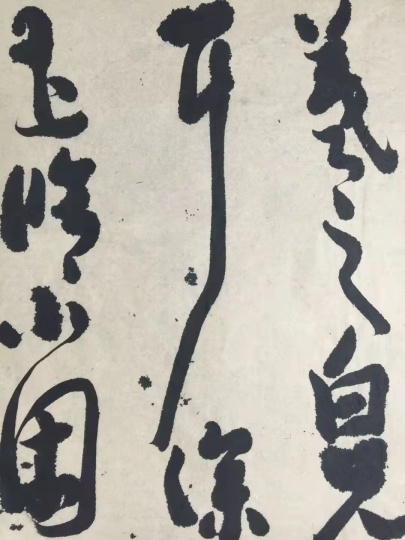

在周春芽把他帶進當代藝術圈之前,楊黎明只是專心在廢棄小屋一遍遍畫結構不明確的圓形和混亂的曲線。直到他將內心深處的憂郁和浪漫,用藍灰色通通倒進畫布,從油畫筆換到毛筆后,他才找到了自己的創作風格——用書寫的方式,將筆墨與心靈對應,直接描述自己的“心相”。可就是這樣看起來簡單粗暴,行動起來卻復雜繁瑣的行當,楊黎明卻“認真”干了二十年。

每天,他像修行的僧侶般面對虛空的畫布,關閉“六根”,盡力捕捉那些來自內心另一個世界斷斷續續的信號。楊黎明把這種感覺,比喻成一個在森林迷霧中狩獵的獵人,瞬間的靈感如獵物一般竄出,而他要做的只是抓住它。但在最初,楊黎明作品中呈現的單一混沌的圓形和連綿跳動的曲線并不討喜。經此一役,這位年輕信徒身體里的藍色消失了,只剩下一片死灰的黑。

無處不“修行”

層層山巒如圍城,楊黎明偏居西南的城市,他的抽象畫在此并沒有引起許多人共鳴。2005年,在經濟與精神面臨雙重“破產”時,楊黎明用兜里最后的積蓄,買了一張機票降落在首都機場。

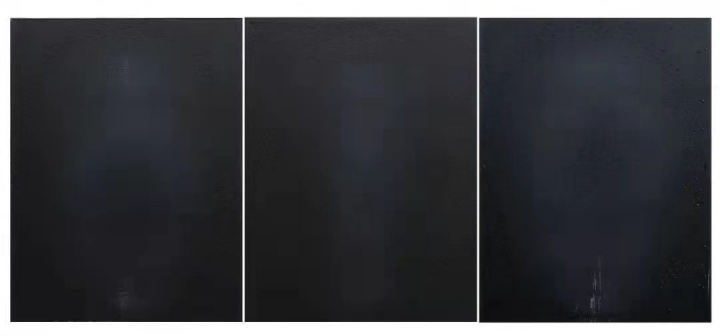

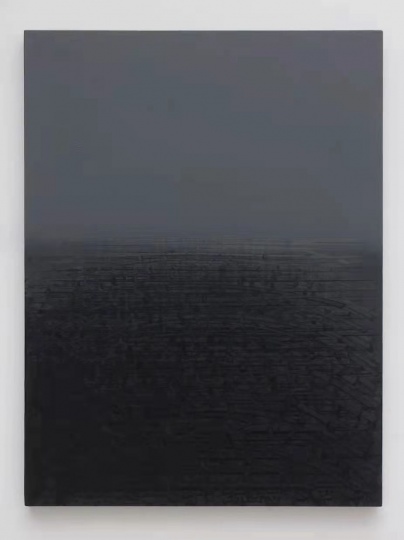

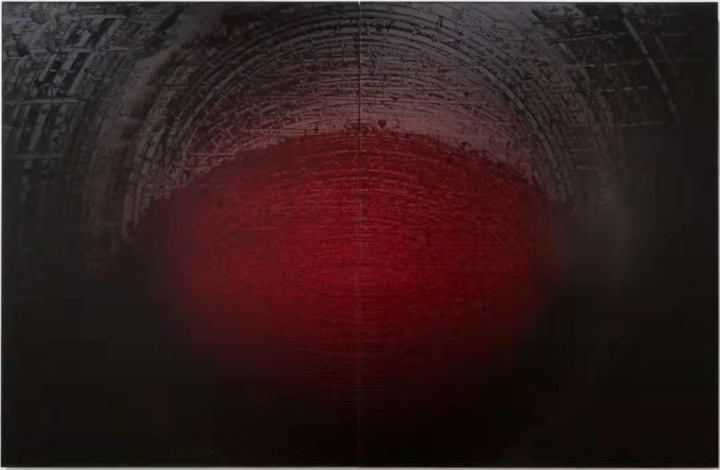

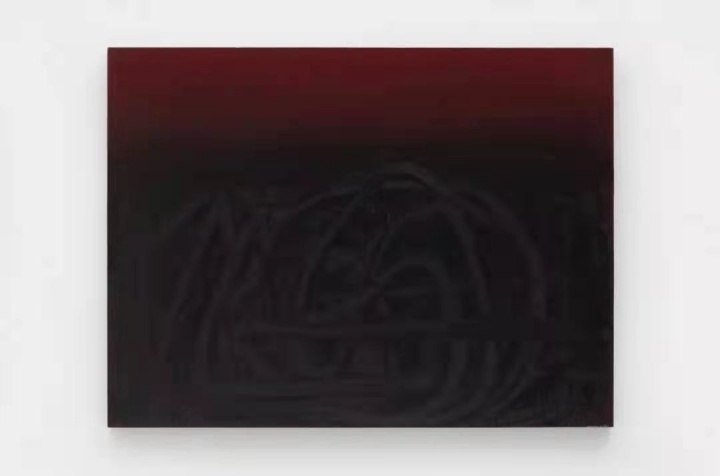

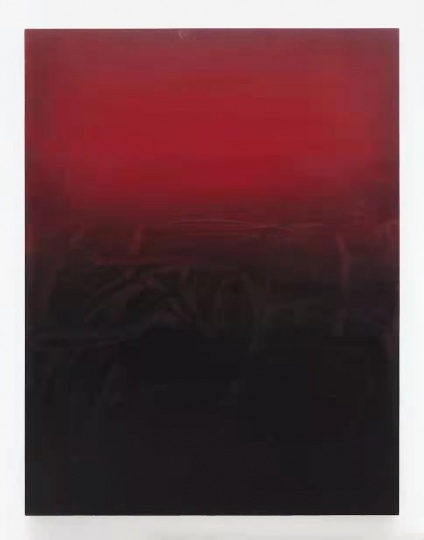

他說在這里終于找到了繪畫的新感覺,畫面中的黑色也漸漸亮了起來。但由于生活的種種變化,楊黎明始終處于不安之中,因此他在這個時期創作了大量的黑色作品。這些巨幅畫作表面看來沉重又陰郁,但在不同光線的進入下,它們會浮現出從未有過的光影結構。

2008年之后,楊黎明開始在畫面中加入一種暗紅色。這種如血液般的顏色在畫面中心緊緊相擁,驅逐著周邊的黑暗。在他不自覺地書寫中,竟然不約而同地形成了一幅幅參禪打坐者的形象。厚重的油畫顏料一層又一層地覆蓋,深沉的“包漿”逐漸顯現。

雖然此時的楊黎明已經走過了過去那段幽暗的通道,但搬來北京居住的他深切地感悟到,這片土地每一間房屋仍是一個燭臺,蕓蕓眾生在燭光中燃燒著孤獨的火焰。楊黎明看似“熱烈”的生活,依然有無法言說的苦痛。

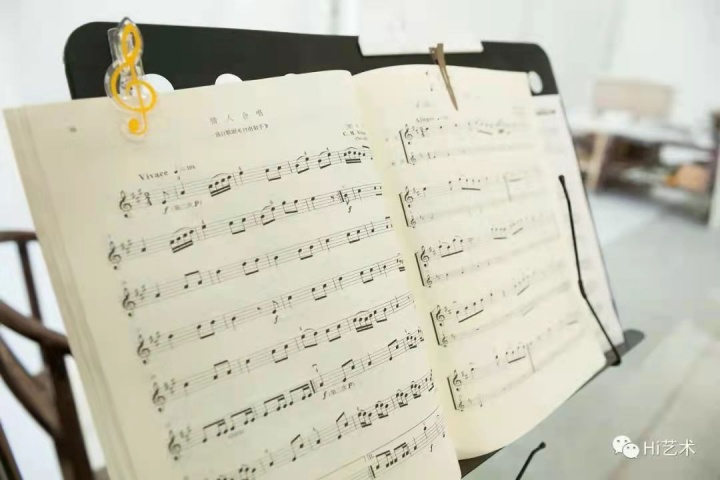

他的畫太難懂了,特別是在這個把藝術和美混為一談的時代,神情空洞的觀眾在他畫中除了混沌什么也看不見。但楊黎明始終很清楚自己真正想要的什么,和他共處的是工作室里的上千張巴赫、莫扎特、貝多芬的古典音樂CD。音箱上兩個夸張的喇叭,無時無刻不在提醒你,這位剛剛打坐起身的音樂發燒友,他的修行與你想象的“苦修”截然不同。

沒有答案,也沒有盡頭

今天的楊黎明和他的畫作已經習慣了被誤讀。不論是被大眾認為的西方抽象繪畫,還是少數者解讀的觀念性繪畫,在楊黎明看來,東西方對藝術的本質理解殊途同歸。而他用毛筆沾著油畫顏料也沒什么特別,也不過是他為了“求真”所使用的工具罷了。

?

最近兩年,楊黎明開啟了他的白色時期。墻是白的、畫也是白的,白色的畫掛在白色的墻上,實際上是一個無光的狀態。其實,楊黎明的“白色”系列并非一時興起。早在2003年以前,“白色”系列就作為情緒調節出現在楊黎明的生活中,如今他的情緒已消退,“白色”系列畫作由空間向平面展開,內心的平靜由外向內回歸。

楊黎明走出“達摩洞”后要去哪?他是否還會重回“達摩洞”?我們將問題一個個拋出,他卻用畫作告訴我們,一切沒有答案,也沒有盡頭。通過畫里那些白色色域與時隱時現的線條,我們墜入另一個世界的深淵。

打坐、參禪、畫畫、讀書,楊黎明始終保持著規律的作息。于他而言,洞里洞外或許沒有差別。盡管楊黎明無法用具象的語言告訴我們,畫中到底有什么?但我們已經知道他在這數十年的求索后,走出“達摩洞”看的第一眼是近似光的白色。

我畫的不是抽象

Hi藝術(以下簡寫為Hi):你如何理解“抽象”?你覺得自己的作品可以歸為這類嗎?

▼

楊黎明(以下簡寫為楊):可能是國內的觀眾抽象畫看得少,有點障礙。它是西方上世紀五六十年代的藝術流派,今天還整不明白那說明你需要擴展一下你的腦子了。抽象是西方理性思維對這個現象世界的邏輯推導數學表述藝術表達。曾經風行一時,但正是由于這種建構在對“現象世界”的邏輯推導上的先天缺陷使得它很快沒落了。這也是西方文明至今越來越顯現它的局限性的根源。我們面對的世界是我們每個人自我內在的一個個投射,對這個內在的投射源提升,擴展,消解和超越才是我們提供給現在和未來一個有前途的方案。不論你是干哪行哪業的,或啥也不干的。

以前在成都的時候,我也以為我畫的是抽象畫,后來來到北京之后,去了歐洲西方大概有幾十個國家,我把他們的博物館和美術館看完之后,我發現我畫的不是抽象,而是東方文化世界觀中走出來的,當然也有吸收西方那一套。

楊黎明(以下簡寫為楊):可能是國內的觀眾抽象畫看得少,有點障礙。它是西方上世紀五六十年代的藝術流派,今天還整不明白那說明你需要擴展一下你的腦子了。抽象是西方理性思維對這個現象世界的邏輯推導數學表述藝術表達。曾經風行一時,但正是由于這種建構在對“現象世界”的邏輯推導上的先天缺陷使得它很快沒落了。這也是西方文明至今越來越顯現它的局限性的根源。我們面對的世界是我們每個人自我內在的一個個投射,對這個內在的投射源提升,擴展,消解和超越才是我們提供給現在和未來一個有前途的方案。不論你是干哪行哪業的,或啥也不干的。

以前在成都的時候,我也以為我畫的是抽象畫,后來來到北京之后,去了歐洲西方大概有幾十個國家,我把他們的博物館和美術館看完之后,我發現我畫的不是抽象,而是東方文化世界觀中走出來的,當然也有吸收西方那一套。

Hi:書寫行為是伴隨各種情緒而致的,你作品中運用了書寫的哪些技法呢?

▼

楊:“書寫”是東方文化的DNA。不同于西方藝術是從古希臘的雕塑到壁畫到油畫到當代,東方的藝術來源于文字的書寫,最后才演變成了水墨畫的。但是我們之前的書寫,一直附著在文字、山水、花鳥等具體的內容上面,我的工作是直接把這個“基因”抽離出來,讓它重生進行一個當代的語言轉換,來描述我們當下感知世界。書寫主要是“心手合一”,關鍵這個心有“凡夫心(眼耳鼻舌身構成的現象世界)和“圣者心”(意識和意識之上更高遠的世界)。

我在作品中主要運用毛筆來畫油畫顏料,用中鋒行筆的話,顏料被行筆擠開在中間形成空的線條,一個個通道般的效果。在平面的畫布上呈現出一根根氣韻立體的能量管道。特別是在紅色時期的用筆上,去展覽看原畫吧,語言表述繪畫有點隔靴搔癢。

▼

楊:“書寫”是東方文化的DNA。不同于西方藝術是從古希臘的雕塑到壁畫到油畫到當代,東方的藝術來源于文字的書寫,最后才演變成了水墨畫的。但是我們之前的書寫,一直附著在文字、山水、花鳥等具體的內容上面,我的工作是直接把這個“基因”抽離出來,讓它重生進行一個當代的語言轉換,來描述我們當下感知世界。書寫主要是“心手合一”,關鍵這個心有“凡夫心(眼耳鼻舌身構成的現象世界)和“圣者心”(意識和意識之上更高遠的世界)。

我在作品中主要運用毛筆來畫油畫顏料,用中鋒行筆的話,顏料被行筆擠開在中間形成空的線條,一個個通道般的效果。在平面的畫布上呈現出一根根氣韻立體的能量管道。特別是在紅色時期的用筆上,去展覽看原畫吧,語言表述繪畫有點隔靴搔癢。

黑、紅、白

Hi:相比此前的“黑色”“紅色”系列,“白色系列”發生了怎樣的轉變?創作“白色系列”之初有何緣由,為什么選擇白色這個中性色?

▼

楊:“黑色”“紅色”系列作品主要是對時空連續,能量的傳達。晃眼一看一片黑,慢慢看就會浮現很多空間出來能量在里面穿梭流淌。因為我在里面建構了比較復雜的結構,特別是我大尺幅的作品。當然也有我對當下社會,政治,以及對未來的思考。大概在2020年到2021年的時候,我基本上就沒有再畫“紅色”系列作品了,轉而進入“白色”系列創作。其實從2003年一直持續到現在黑色、紅色時期,我每一年都在畫,但沒有大規模的畫,只是作為一種調節。

▼

楊:“黑色”“紅色”系列作品主要是對時空連續,能量的傳達。晃眼一看一片黑,慢慢看就會浮現很多空間出來能量在里面穿梭流淌。因為我在里面建構了比較復雜的結構,特別是我大尺幅的作品。當然也有我對當下社會,政治,以及對未來的思考。大概在2020年到2021年的時候,我基本上就沒有再畫“紅色”系列作品了,轉而進入“白色”系列創作。其實從2003年一直持續到現在黑色、紅色時期,我每一年都在畫,但沒有大規模的畫,只是作為一種調節。

在2020年之后,我身體里的紅色好像消退了,然后我就進入了一個白色的狀態中,現在我已經很難感受到內在的紅色或者其他顏色了,“白色”系列作品的轉變,你會感覺到自己駕馭這種能量明顯與之前系列創作的不同,實際上白色是一個無光的狀態,白色的畫掛在白色的墻上其實你是什么都看不見的。今天我們最大的問題是物質生活條件基本滿足的情況下,內心的不安寧這個心理問題凸顯出來了。我期望給出一個解決方案。

Hi:白色系列由外向內,由空間向平面展開的。先前作品中幽深的、神秘的審美體驗變弱了,但畫面的媒介物性與觸摸感得到了強化。為什么在近年的白色系列中強調平面性與媒介物性?

▼

楊:可能每個階段都不一樣,現在我的人生到了這個階段,它最終形成由一根弧線,一個點、一條直線,三個元素不斷重復。通常我畫一根弧線后,會用點把這根弧線消解掉,然后再畫一根直線。直線畫完后,我在直線上再畫一根弧線,然后再把用點把它消解掉,就這樣往復循環。呈現出一種平靜、寂滅的狀態,來投射我們的起心動念。象征“付出,自我消解掉付出,歸于平靜寂滅”。像一個無聲的視覺咒語,來對治當下我們在現實世界中遭遇的心靈困境和一個“安心”的法門。

▼

楊:可能每個階段都不一樣,現在我的人生到了這個階段,它最終形成由一根弧線,一個點、一條直線,三個元素不斷重復。通常我畫一根弧線后,會用點把這根弧線消解掉,然后再畫一根直線。直線畫完后,我在直線上再畫一根弧線,然后再把用點把它消解掉,就這樣往復循環。呈現出一種平靜、寂滅的狀態,來投射我們的起心動念。象征“付出,自我消解掉付出,歸于平靜寂滅”。像一個無聲的視覺咒語,來對治當下我們在現實世界中遭遇的心靈困境和一個“安心”的法門。

因為我們每天都要付出,如果不自我消解掉這個付出,就會產生無限的煩惱,這是內心不安寧的因。白色系列我期待畫出一種超越性,一個情緒,矛盾消退的狀態。站在畫前,它有一種接引你往更寧靜輕盈的時空上去。

像神一樣藝術的生活

Hi:音樂對你創作的影響體現在哪些方面?

▼

楊:我的確是一個超級音樂發燒友,到現在可能有幾千張CD,也在學習一些樂器。我對音樂背后是什么很感興趣。從直觀的角度講,在創作中我狀態好的時候很害怕聲音,因為內在的聲音很明亮的時候,你其實不需要外在的聲音,但狀態不好的時候,需要進入一個“定”的狀態時,我需要有一個更大的聲音把周圍屏蔽掉。音樂是流動的,它和氣韻、書寫有一定相通的的地方。有人說看到我的畫像無聲的音樂,所以這也可能是它給我有一定的影響。

▼

楊:我的確是一個超級音樂發燒友,到現在可能有幾千張CD,也在學習一些樂器。我對音樂背后是什么很感興趣。從直觀的角度講,在創作中我狀態好的時候很害怕聲音,因為內在的聲音很明亮的時候,你其實不需要外在的聲音,但狀態不好的時候,需要進入一個“定”的狀態時,我需要有一個更大的聲音把周圍屏蔽掉。音樂是流動的,它和氣韻、書寫有一定相通的的地方。有人說看到我的畫像無聲的音樂,所以這也可能是它給我有一定的影響。

Hi:2000年你辭掉了工作成為了全職畫家,你是如何看待自己的生活與藝術的?你現在還認為“藝術人生比藝術更重要”嗎?

▼

楊:對,我認為沒有“藝術”這個東西,因為“藝術”是一個空象的詞語,它不具體指什么東西,也可能它指很多東西吧。這個“藝術”是沒有意義的,所以我覺得人生更重要。你要用這種方式去生活,把你的生命過程變成一個“藝術”的狀態。藝術是最自由的表達,去追尋對自我內在的提升、意識的擴展,不是為了畫一幅畫而是帶來你對這個世界的理解,對當下面臨主要問題提出你的思考和解決方案以及未來。為什么我們的生活一定要藝術化?很多人問我這個問題。我說很簡單,因為神是這么生活的。所有的藝術剛開始都是為神服務的,遠古是巫神溝通,后來西方在教堂里,中國在寺廟,宮殿里,近代藝術才走進日常生活中。

Hi:用三個詞來形容自己?

▼

楊:弧線、點、直線。

▼

楊:對,我認為沒有“藝術”這個東西,因為“藝術”是一個空象的詞語,它不具體指什么東西,也可能它指很多東西吧。這個“藝術”是沒有意義的,所以我覺得人生更重要。你要用這種方式去生活,把你的生命過程變成一個“藝術”的狀態。藝術是最自由的表達,去追尋對自我內在的提升、意識的擴展,不是為了畫一幅畫而是帶來你對這個世界的理解,對當下面臨主要問題提出你的思考和解決方案以及未來。為什么我們的生活一定要藝術化?很多人問我這個問題。我說很簡單,因為神是這么生活的。所有的藝術剛開始都是為神服務的,遠古是巫神溝通,后來西方在教堂里,中國在寺廟,宮殿里,近代藝術才走進日常生活中。

Hi:用三個詞來形容自己?

▼

楊:弧線、點、直線。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)