厲檳源 赤手和空拳

做行為藝術(shù)不難,難的是持續(xù)密集地做,做一輩子。

對于1985年出生的厲檳源來說,前半部分,他已達(dá)成。

搖擺,才是安全最大的隱患

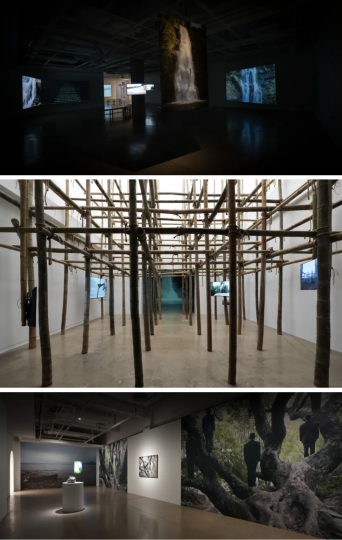

最近,厲檳源的兩根手指骨折了。為了準(zhǔn)備昆明當(dāng)代美術(shù)館個展“夜火藍(lán)山”里的全新作品,他在云南玉溪的一個廢棄工廠實施《環(huán)形劇場#2》時摔斷的。

對于受傷,厲檳源早就習(xí)慣了。2021年拍攝《大瀑布》時,導(dǎo)致三根腰椎橫突和一根肋骨骨折;2015年在家門口的竹子上一遍一遍地“測試”,最后筋疲力盡掉在了水泥坪,摔成了腦震蕩,頸椎也因此受到長久性損傷......???

由昆明當(dāng)代美術(shù)館委任創(chuàng)作

“對危險不恐懼嗎?”任何人看到都會本能地冒出這樣的疑問。關(guān)于具體的肉身疼痛,實施作品背后的艱辛,厲檳源總是憨憨地笑著說:不重要。

“做作品和開車很像,沖刺的時候反倒是安全的,因為你高度集中。”對他來說,搖擺,才是安全最大的隱患。

厲檳源總是毫不猶豫地把身體交出去,并且持續(xù)地交出去,一次又一次地把自己推向危險地帶。他似乎天生就帶著一副冒險的軀體,一個勇于承擔(dān)一切后果的身體,也是一個欺騙不了任何人的、最誠懇的媒介。

打開屏障的強烈欲望

一件作品到什么程度才算完成?

用最小的力量把對比度拉大——正如最近在昆明當(dāng)代美術(shù)館個展的名字“夜火藍(lán)山”背后的寓意。

大多數(shù)時候,厲檳源赤手空拳,和自己過招。自然界的水、火、木、石是與他互動頻率最高的材料。有時,他將自己設(shè)置為樹林、都市、城鄉(xiāng)結(jié)合部的一個環(huán)節(jié)——橋梁、海鳥、一顆水珠、一塊巖石……他盡量最低限度的索取,不去動用藝術(shù)家的特權(quán),不去勞民傷財,不去額外添置些什么。

樸素,但毫不廉價。感情是濃烈的,情緒是飽滿的。物質(zhì)從來都不該束縛藝術(shù)家的想象力,因為身體力行付出的代價可以是無限大的。作為觀眾,我們很難不去和他共情,我們愿意給他滿分,不僅是水準(zhǔn)的滿分,更多是情意上的滿分。

昆明當(dāng)代美術(shù)館,2024

但看上去無所畏懼的厲檳源也會害怕,他害怕自己迅速掌握成功學(xué)要領(lǐng),聰明地抵達(dá)目的地。他必須要摸到它,感受它。“嘗試把握日常有可能是危險的,但你順著危險就會平平安安”。

2020年前后,厲檳源從北京回到了湖南老家永州藍(lán)山縣,家里還有兩畝田可以“自由耕種”。作為他營養(yǎng)補給站的“那里”,在不知不覺中變成給予他能量的“這里”。他在田埂上散步,在竹林下遇見熟悉的人,彎腰拾起腳邊的石子,汗流浹背地干活……

在沒有路燈的山野,“夜火”是藍(lán)山的所有浪漫,也是厲檳源的些許光芒。

散步式撫摸

Hi藝術(shù)(以下簡寫為Hi):你的創(chuàng)作更多是即興發(fā)揮,還是帶著問題意識?

Hi:那狗呢?

厲:也走了兩步啊。

Hi:去到一個陌生的地方呢,你的工作方法是什么樣的?

厲:每個地方都會給你不同的維生素,好的壞的型號一樣或者特別罕見的。直到今天,去一個新的地方,我還是會像從前畫畫采風(fēng)那樣,先拿身體去搞一搞吸收。是不是突然感覺人像某個器官?我比較懶,更喜歡拜托直覺,不太會提前搞文本式的研究,絕大部分駐地創(chuàng)作項目,都是從漫無目的開始的,眼觀四路耳聽八方,全靠散步,散步式撫摸。摸得多了,情緒有了,欲望來了,再給自己一些短暫的緩沖,想想具體怎么做。談不上方法,會有節(jié)奏,有點像后搖。

Hi:危險幾乎貫穿你所有與身體有關(guān)的作品,你是抱著什么樣的心態(tài)去做的?

厲:我很少想到“危險”這個詞。大家對行為藝術(shù)有種刻板印象,覺得它一定得張牙舞爪,要么破壞要么傷害。眼下我想得更多的,反倒是靜態(tài)。很矛盾,嘗試把握日常有可能是危險的,但你順著所謂的危險就會平平安安。我學(xué)開車學(xué)了七年,開車這件事我再了解不過,和做作品很像,快速沖刺多半是安全的。那些在外人看來危險的、不安的,恰恰是他們沒有進(jìn)入這個狀態(tài),作為當(dāng)事人你是不會感到危險的,否則就意味著你沒有集中。

Hi:從上大學(xué)到畢業(yè)后的創(chuàng)作,你在北京也待了差不多十五年,為什么選擇離開?

厲:差不多了,那個地方不太好玩了,一個周期也就該結(jié)束了。

Hi:在北京時,你的狀態(tài)是什么樣的?

厲:容易不自覺卷入到一場很大的公共游戲里,總覺得自己在扮演某種角色。這個角色具體是什么?打個問號。有時候你都不一定能意識到自己是在扮演群體公共關(guān)系中的一個環(huán)節(jié),而且越是前胸貼后背就越是想往前,很緊迫很沖動,現(xiàn)在不太會有了。

Hi:家鄉(xiāng)藍(lán)山呢?

厲:在藍(lán)山就是想象和玩耍。玩耍是付出具體行動。想象嘛,一種散步式的攢,攢成行動。這幾年,日常生活和創(chuàng)作幾乎是結(jié)痂的狀態(tài),撕也撕不掉,分不清。

回到藍(lán)山,我下意識在學(xué),學(xué)習(xí)避免上一種習(xí)以為常的當(dāng)。比如有些景象明明很漂亮,有生命力也有嚼勁,但我們會因為經(jīng)驗里太熟了,走過路過就錯過,心里頭基本上不再有起伏。所以我有鍛煉自己,一定要學(xué)會抖擻,為一些幾步之內(nèi)就能摸到的事物。現(xiàn)在好像已經(jīng)成了一個半職業(yè)的獵人,越來越愛打撈日常。藍(lán)山是我的花園和倉庫。

Hi:你身邊的父老鄉(xiāng)親們,對你做的這些事怎么看?

厲:有時候會心一笑,有時候不笑,基本上都是一種點到為止很安靜的狀態(tài)。他們也不會太有欲望去探求,你試圖表達(dá)什么、構(gòu)建什么,不會有這么繁復(fù)的、想當(dāng)然的窺探,也不太關(guān)心。

Hi:策展人崔燦燦為這次的展覽取名為“夜火藍(lán)山”,但地域或者家鄉(xiāng)的痕跡在你大多數(shù)作品中其實是被模糊掉的。對你來說,這個標(biāo)題有什么特別的含義?

厲:家鄉(xiāng)是分水嶺,告誡我把臉轉(zhuǎn)過去,把背轉(zhuǎn)過來。我還挺像那個火把本身的,無人察覺,燃燒一把,過程中有些東西點得亮有些東西點不亮,心里越來越有數(shù)。對我來講,“夜火藍(lán)山”有一點點禮物的意味,但不一定有人接收。

Hi:從開始創(chuàng)作到現(xiàn)在,你覺得自己的狀態(tài)有沒有發(fā)生變化?

厲:此刻是疲軟的。疲軟也是健康的,很合理,和年紀(jì)有關(guān)系。以前是非要把窗戶紙捅破,追求對抗,追求激烈。現(xiàn)在相對柔,其實你在柔的過程中也花了同等的力氣,只不過它的行為幅度更小,更微弱。這幾年明顯對大開大合的行為方式的欲望減退,不再追求一個響指就能打開創(chuàng)作模式的開關(guān)。剛才講散步,除了朝前走,我也喜歡朝后走。我總懷疑我是不是變得更浪漫了。

Hi:有沒有什么是不變的?

厲:貪玩。

Hi:實施行為藝術(shù),有沒有給自己設(shè)定基本的準(zhǔn)則?

厲:輕巧,完整。做行為,有人會喜歡,有人也會覺得冒犯,這個先不管。我自己不太喜歡作品有一種過于勞民傷財?shù)慕ㄔ旄校幌胴澊蟮膱鼍昂痛蟮淖鳛椤W詈镁拖褚魂囷L(fēng)一樣,產(chǎn)生一個氣息微弱相對別致的瞬間,夠了。哪怕它很快就蕩然無存了,沒關(guān)系,我也不打算用力跺幾腳然后永生永世立在那個地方。輕一點,瞬間就夠了。

Hi:做這些作品對你來說最有挑戰(zhàn)的部分是什么?

Hi:所以你的作品“成功”率算高嗎?

厲:和寫小說很像,失敗也只可能裝在肚子里。只不過有的作者在寫作過程中,會以上帝視角,提前把整個框架都羅列出來,開始是什么?區(qū)間的起伏是什么?最終的落款收尾是什么?他會先想好。但還有一種作者,落筆時只會有影影綽綽的一條線索——順著這個過程不斷匍匐向前,最終的走向不一定是他原先設(shè)想的結(jié)果,但依然是“成”的。我可能更偏向后者,肯定能成,功不一定。

Hi:你覺得做行為藝術(shù)最重要的是什么?

厲:運動品牌總在講嘛,去做,just do it。不管它會不會被定義為藝術(shù),和談感情一樣,有念想有喜愛,就可以付出行動。

另一個,我們常常看到很厲害很優(yōu)秀很偉大的作品,它關(guān)照的對象可能特別通天,特別宏大。但對我來說,它用不著大,而是和我自己有關(guān),通過我的呈現(xiàn)去達(dá)成一次小范圍的和解,或者一種信息的釋放和輸出。

你在做作品的過程中,實際是很容易上這個當(dāng)?shù)模菀撞蛔杂X將創(chuàng)作聯(lián)想到更多和更大層面的人、事物。你可能會忍不住想要踏上這條賊船,甚至越來越駕輕就熟,但你——我其實在說我自己,但我得退兩步,不要妄圖制造宏大,不要忘記和自己有關(guān)。

厲:我還沒到有資格談終點的年紀(jì)啊。很小很小的時候,有試過把結(jié)的痂撕下來,拿中性筆比著畫它的輪廓。一瓣一瓣的,組裝成花朵。那時候畫了特別多,有結(jié)不完的痂,過程中沒人會把它歸納成藝術(shù),不自覺就做了。

現(xiàn)在可能處在第二階段,開始意識到有些東西會被稱之為“藝術(shù)”。如果再往后一些年歲,我還是會自覺不自覺地做一些事情,并不是以對外展覽作為前提。換句話說,眼下的行為即使不會被第二個人看到,不會被歸納為行為作品,我還是會做,就像小時候用結(jié)的痂畫成花那樣。

Hi:做了這么多作品,哪件對你而言有特別的意義?

厲:《最后一封信》。它可以是作品,也可以只是我一個人的行為,不是行為藝術(shù)的“行為”。對我來講,它是一件具體的事,必須去做的事,能稍微講清楚我是誰的事。

Hi:如果有一天你的生活變得“舒適”了,創(chuàng)造力會不會也可能喪失?如何持續(xù)保持“斗志”?

厲:理論上當(dāng)然會,但這取決于你的欲望是什么。有些人終極的欲望就是你剛剛說的相對安穩(wěn),可以浸泡在他以前難以抵達(dá)的那些很漂亮很璀璨的東西里。但對我來講,現(xiàn)在已經(jīng)是我欲望達(dá)成的一部分,沒有比散漫追風(fēng)更昂揚的了,也不會有比它更疲軟的了。

Hi:具體一點呢?

厲:探索、對抗,小小的類似燃燒的部分。我的腦袋里,始終有很野的部分,這些部分不想丟,也不能丟,不然看不清自己,不認(rèn)識自己,這樣不健康。

Hi:如果不做藝術(shù)家,有沒有想過做別的什么別的職業(yè)?

厲:每個階段想法可能不一樣,眼下會想,種地搞農(nóng)作物養(yǎng)活自己這個事情好像也蠻好的。但可能一年兩年之后這個念頭又變了。如果非要有一個第二選擇,我感覺還是得摸泥巴,長點東西。反正必須勞作,得有點因果。

Hi:理想的狀態(tài)是什么樣的?

厲:一直持續(xù)有話講就是一種平安。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)