曹向東轉向 小而精的明軒當代藝術首拍

本場標的數(shù)量不多,共計68個,拍品結構齊整,包括早期油畫、學院寫實、當代藝術、新水墨、年輕新銳及海外藝術家板塊,標的中雖沒有吸睛大貨,總體成交卻有不俗表現(xiàn)。該專場的顯著特征在于,明軒拍賣借自身書畫優(yōu)勢,以三件林風眠的紙本作品切入,并主打新水墨板塊,16件左右的拍品名單包括朱新建、李津、徐累、王天德、薛松、譚軍、梁銓等。明軒拍賣負責人曹向東對此的解釋為,新水墨是傳統(tǒng)書畫與當代藝術的有力銜接,古代、近現(xiàn)代書畫的藏家便于理解與接受,希望憑此對當代藝術的購買產(chǎn)生拉動效應。

新水墨板塊中彭薇的《彩墨錦繡》以超出最高估價40萬的78.2萬成交。其中,臺灣藝術家鄭在東的水墨、油畫作品上拍也可見明軒當代專場向傳統(tǒng)書畫藏家推介的思路,最終油畫作品《黃山》最終以最高估價的一倍成交。

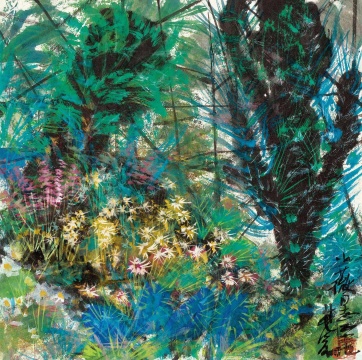

縱觀整場拍賣,20世紀大師拍品部分,重中之重當推封底作品關良創(chuàng)作于70年代的《雉雞與果瓶》,該作品僅現(xiàn)身拍場一次,在本場無疑成為買家競相爭奪的焦點,150萬起拍,青年藏家周大為止步于200萬的出價,偏鋒新藝術空間負責人王新友也受藏家委托代為競拍該作品,他最終出價為280萬,30萬一口的加價幅度之后很快飆升至300萬,最終以345萬成交,由場內(nèi)8619號藏家購得。吳大羽的《彩韻》在本場的成交價為506萬,該作曾在2012年香港蘇富比拍出274.8萬。早期大師作品在本場的表現(xiàn)基本穩(wěn)定,卻不均衡,比如林風眠的 《松林暮色》368萬的成交價與其在2010年誠軒春拍及2013年傳是秋拍的470.4萬及494.5萬成交相比,價格回落不少。

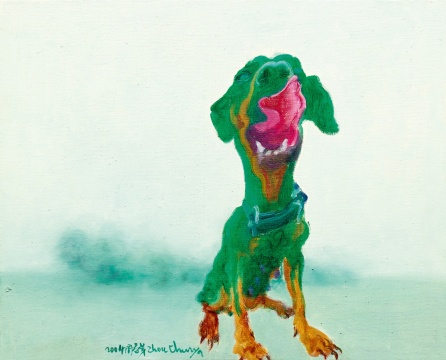

從現(xiàn)場買家的構成來看,有一部分熟悉面孔,更多的還是新進場藏家,周春芽的兩件作品即被新藏家購買。燦藝術負責人李劍光表示,他帶來的其中一位藏家在此前并未涉及過當代藝術的收藏,在本場接連斬獲七八件。資深藝術品經(jīng)紀人林松調侃道,以撿漏的心態(tài)來競拍心儀的三四件作品,最終全部超出預期價位,“本場出現(xiàn)了很多新買家,關良的《雉雞與果瓶》我出價到220萬就罷手了。同時也在擔心周春芽的幾件不同時期、不同題材的作品可能會因為數(shù)量過多而影響成交,已過百萬的小尺幅《綠狗》是個不錯的成績。”

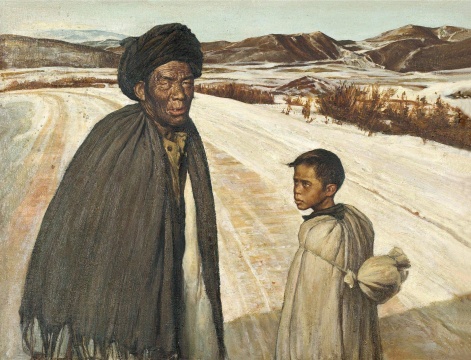

王川1984年創(chuàng)作的《老人與小孩》以80萬起拍,以超出最高估價120萬的230萬成交,可稱為本場拍賣的一次小高潮,龍美術館王薇也以委托的形式參與競拍,終因價格超出其預期而放棄。羅中立1984年作品《鄉(xiāng)間食堂》曾上拍于香港佳士得及2014年臺北中誠春拍,本次103.5萬的成交價與春拍的103萬成交價在價格上相差不大,在換手率上不難看出市場中買家投機成分的存在。

林松(資深藝術品經(jīng)紀人)

明軒當代藝術專場的思路是小而精。人氣很好,當代藝術的拍賣在上海達到了數(shù)一數(shù)二的水平,它在上海的未來還是很令人期待的。從2014下半年的藝術博覽會、香港拍賣的市場走勢來觀察,投資甚至投機成分不可避免,但更重要的跡象表明消費市場已經(jīng)形成,不再是以前靠投資拉動的局面。書畫買家也開始購買水墨、當代藝術作品,資本的流動比較快,即便目前經(jīng)濟環(huán)境不如以往,買家卻更加理性、不盲目跟風。我預測在未來一兩年中國藝術品市場將出現(xiàn)一次大爆發(fā)。

楊凱(99藝術網(wǎng)總裁)

在華東、江浙地區(qū),藏家群穩(wěn)定且購買力強,傳統(tǒng)書畫的拍賣一直很好。但是在當代藝術的拍賣方面,與香港、北京相比,上海還是處于邊緣市場的地位,民營美術館、畫廊產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好,拍賣市場更需要在拍品質量、規(guī)模及服務方面下功夫。明軒拍賣增加當代專場,可見其對當代藝術的重視。盡管目前經(jīng)濟形勢欠佳,高質量、來源可靠的作品存在,好的藏家一樣會進場參與的。從明軒本場拍賣來看,中國二級市場的主體正在面臨挑戰(zhàn),北京作為大陸二級市場的最重要陣地,也面臨藏家群體的分流,可稱為市場篩選期,買家更趨于理性購買。

周大為(青年藏家)

整個上海地區(qū)來看,在上海地區(qū),私人美術館、博覽會體系、畫廊業(yè)發(fā)展都逐漸變強大,唯獨當代藝術的拍賣沒有起色。古代書畫、近現(xiàn)代都很不錯,近幾年當代藝術是比較弱的,看哪一家做的比較用心吧,不過也僅僅在微觀層面產(chǎn)生變化,對整個國內(nèi)拍賣市場的當代藝術板塊而言,還是杯水車薪的。明軒當代藝術專場的拍賣,拍品估價略低于市場價,在思路上是小而精的理念,對其未來我持樂觀態(tài)度。

王新友(偏鋒新藝術空間負責人)

在上海地區(qū),與佳士得上海、上海泓盛等有海外背景的拍賣公司相比較來看,明軒拍賣當代藝術明顯更加本土化,重作品質量的同時把控規(guī)模,當代藝術的拍品構成在傳統(tǒng)書畫基礎上出發(fā)尋求出路,很接地氣。

李劍光(燦藝術中心負責人)

明軒當代專場的首拍對北京的拍賣市場是壓力、刺激與鼓勵。

(陳潔曾就職于北京華辰拍賣,現(xiàn)任明軒二十世紀油畫及當代藝術部主管)

Hi:明軒當代藝術部未來的方向是什么?

陳:當代水墨是重要板塊,明軒不會以材質或者作品形式去設計專場,而是以觀念和理念界定作品。可以涵蓋影像、video、裝置、油畫、攝影,不會嚴格限定作品材質。

Hi:對于明軒當代專場的拍賣,你將如何去做?

陳:目前當代藝術的規(guī)模過大,市場太過飽和并未達到理想狀態(tài)。我認為一家拍賣公司需縮減當代藝術專場的拍品規(guī)模,提升拍品質量,兼顧客戶需求與今后市場及學術層面的發(fā)展。我們會控制規(guī)模,以精品為主。所謂的市場精品,我認為需兼具學術性、具備相應市場價值,同時有內(nèi)涵。同時,精品并不只是追求高價格,與作品尺幅也沒有必然關聯(lián),比如以平尺作為衡量與判定水墨作品價值的重要指標是欠妥的。

Hi:你對二級市場中當代藝術在上海的預期是什么?

陳:目前的當代藝術市場已過喧鬧、浮躁的泡沫期。從藏家群體的人文素養(yǎng)、消費習慣與理念來看,其消費日漸趨于理性。拍賣不是創(chuàng)造奇跡的地方,而是實現(xiàn)藝術品應有價值、價格的地方。當代藝術藏家的收藏自有體系,因此在征集時需要考慮其不同需求。2014春拍之后,我意識到當代藝術市場進入到篩選、淘汰與重新整合的時期,參與上拍的藝術家名單也需要作出調整,有些已明顯不適合市場需求。更重要的是,上海進入發(fā)展期,上海在經(jīng)濟發(fā)展、文化氛圍方面都屬國內(nèi)最前沿的城市,此外,上海的藝術博覽會、美術館、畫廊業(yè)態(tài)相對來講非常成熟。傳統(tǒng)書畫的藏家與當代藝術的藏家沒有交集,這是現(xiàn)狀,但我認為二者之間并不存在障礙,即便有障礙也是可以跨越的。對于一件作品的市場價值,比如當代水墨,我認為不能簡單地以平尺論斷,應考慮到藝術家不同創(chuàng)作時期及狀態(tài),綜合評判作品質量的優(yōu)劣。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)