新空間首展!首屆北京藝術與科技雙年展“合成生態”在798CUBE開幕

2022年10月28日,首屆北京藝術與科技雙年展 (BATB) “合成生態” (Synthetic Ecology) 在798CUBE正式拉開帷幕。雙年展以“合成生態” (Synthetic Ecology) 為題,邀請來自全球50位著名藝術家、科學家、生態學家,以不同的方式回應我們這個危機與生機并存時代的突出癥候。其中,25件藝術作品在中國首次亮相,15件藝術作品于2021-2022年期間最新創作。此外,重磅亮相于2021年英國格拉斯哥第26屆聯合國氣候大會 (COP26) 的“氣候時鐘” (Climate Clock) 項目將在雙年展中呈現,這也是這個最具現實性與反思性的項目首次亮相中國。北京藝術與科技雙年展 (BATB) 由798和中央美術學院聯合主辦,中央美術學院設計學院院長宋協偉教授擔任總策劃,798CUBE執行館長李東妊擔任展覽總監,陳小文教授與王乃一作為聯合策展人。

20世紀70年代,英國科學家詹姆斯·洛夫洛克 (James Lovelock) 首次提出“蓋婭假說” (Gaia hypothesis),將地球看作一個超級有機體。這種全新的審視生命的方式,認為地球是“活”的,能夠自我調節,維系生命體系的穩定性和持續性。

地球是一個生態系統,我們被裹挾在由自然、社會、精神等所相互交織的“多重生態” (multiple ecologies) 之中。北京藝術與科技雙年展 (BATB) 以“合成生態” (Synthetic Ecology) 為題,旨在探討“共生本體” (symbiontics),同時借由“合成” (synthetic) 這一隱喻,探尋重塑自然的可能性,檢視后人類的生態想象,進而形塑一種新的本體論層面的平等觀。本次主題質疑人類在生態體系中的主宰地位,正視萬物的能動性的同時,重新審視生態體系中彼此復雜而緊密的牽連。“合成生態”由“激變的自然”(Radical Nature)、“纏繞的生命” (Entangled Life)、“交織的演化” (Interwoven Evolution) 三個部分構成,將思索的視界從人/社會推至萬物/宇宙,在行星視角與行星尺度 (planetary scale) 中探討未來演化的可能性。

激變的自然

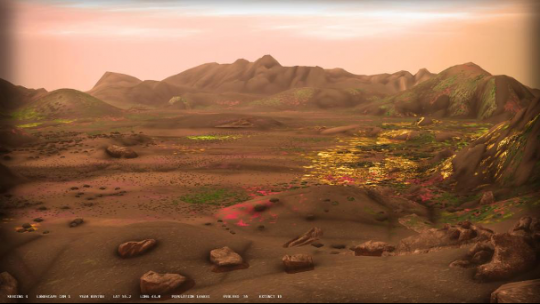

今天,新興科技的涌現營造出了一種全新的生態觀“超自然”(hyper-nature)。自然與人工的分野被科學技術的進步所彌合,我們正在創造的世界,既非由自然偉力亦非由科學邏輯所操控,而是由二者纏繞的力量所支配。內里·奧克斯曼 (Neri Oxman) 借助生物技術、材料科學和數字制造技術設計“超自然”生態,在此之中,“生長”與“制造”纏繞互滲。亞歷山德拉·黛西·金斯堡 (Alexandra Daisy Ginsberg) 以數字化的形式復活已經消亡的物種,使之在非自然的環境下獲得生命。科學技術的力量賦予“存在”以全新的意義,并正在召喚著另一種現實的來臨。

纏繞的生命

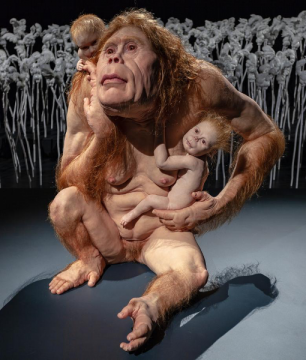

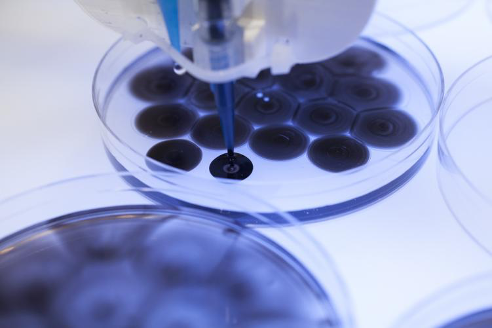

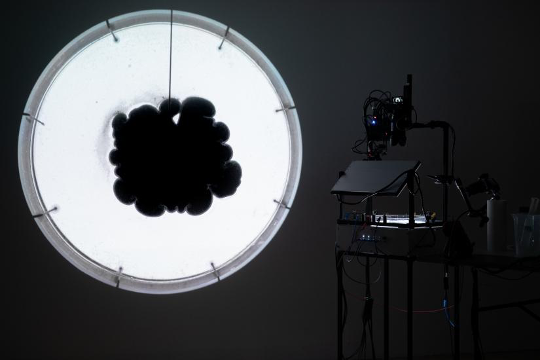

羅西·布拉伊多蒂 (Rosi Braidotti) 將當下世界的后人類境況描述為一種自然-文化的連續統一性,派翠西亞·匹斯尼尼 (Patricia Piccinini) 的作品強調了不同的生命形態之間的異質交錯,這種對“混雜性”的致敬,揭示了我們與萬物“共生起源” (symbiogenesis)、憂患與共。奧隆·卡茨 (Oron Catts) 和愛奧納特·祖爾 (Ionat Zurr) 從文化層面探究生命機制,通過創造“原細胞”重現勒杜克的實驗來重新思索生命的未來圖景。特瑞可·哈波亞 (Terike Haapoja) 對生命的凝視,則在生與死的瞬息之間,呼吁一種對生命哲思的重申。

交織的演化

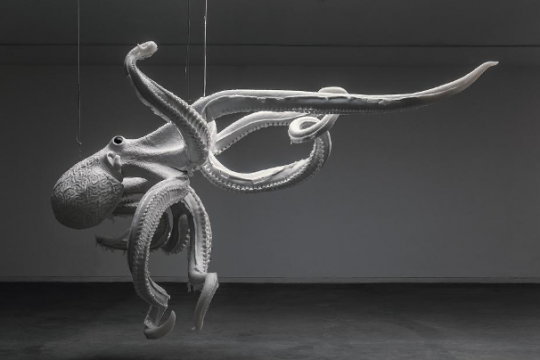

從一粒星辰到充滿生命的星球,在生命進化進程的任何一個階段“人”與“非人”之間并未有過斷裂。生存總是和他者相關,我們需要重思自身與一株植物、一粒塵埃、一涓細流或一隅星辰之間的依存關系,進而檢視生態系統自身不斷遞變流轉的特質。傾聽萬物,敬畏萬物,不論是梁紹基先生與蠶相伴30年,還是里米尼記錄 (Rimini Protokoll) 水母啟示的末日預言,亦或斯佩拉·彼得里奇 (S?pela Petric?) 傾聽植物的“沉默之語”,種種超越人類的相遇 (other-than-human encounters) 不僅回應了凱倫·巴拉德 (Karen Barad) “彼此纏繞的存在” (entangled existence) 這一概念,也催生出一種行星意識 (planetary consciousness) 來思索未來演化的可能性。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)