周婉京:像極了“疑似病例”的2020紐約軍械庫藝博會

上周一,我收到在《紐約時報》雜志任職的朋友發來的郵件,她問我有沒有興趣跟她一起看今年的軍械庫藝術展(The Armory Show)。我算了一下日期。我應該在上周二剛好完成“自我隔離14天”的要求,可以出門,可以重返布朗校園,甚至可以去紐約跟她喝一杯咖啡。14天前,我的回程之旅也并不順利。我先是從北京輾轉香港,在香港家中隔離了14天后,再從香港搭乘國泰航空(其他航線全部停飛)返回美國。下了飛機,第一時間就被紐約肯尼迪機場的美國海關(CBP)抽查。在小黑屋里,一男一女兩個海關官員反復盤問我的行程,我當時沒有意識到是我多問了他們一個問題——“為什么我前面那個跟我搭同一班飛機的德國人沒被抽查?”

冒險也要來賣貨的意大利畫廊

數日之后,我在展會上問了朋友另一個尖銳的問題,“為什么意大利本土確診病例已經超過3000例,意大利畫廊卻無一缺席?”話音未落,我們正巧路過幾家意大利畫廊的展位,分別是來自米蘭和那不勒斯的Lia Rumma畫廊、米蘭的A arte Invernizzi畫廊以及布雷西亞的Apalazzo畫廊。在我起筆寫這篇文章時,它們所在的城市都已對外宣布全面封鎖的消息。朋友說,歐洲藝術市場這幾年不太景氣,意大利人就算冒著回不了家的風險,也要來紐約“賣貨”。畢竟,全球藝術品市場在2019年總體縮水5%,但美國市場依舊以44%的絕對份額穩健領跑。i

軍械庫藝術展常年躋身于紐約人的“To-See list”(必看榜單)之上。紐約的文化也凝聚在這個展覽會上,無論是LGBTQ、地下音樂、女性主義、非洲裔和拉美裔移民,都仍然在作品中占了很大比例。雖然我認為但凡是藝博會其本質都是趨同的,但我的朋友堅持認為,軍械庫還是跟2月才在加州舉辦的首屆Frieze LA有著鮮明對比。她認為,紐約的富人不是住在比弗利山(Beverly Hills)的那種富人——紐約的富人大多是“工作的富人”,而不是范伯倫(Thorstein Veblen)諷刺的那種“有閑階級”。另外,紐約人幾乎不會以WASP(白種/White,盎格魯-撒克遜/Anglo-Saxon,新教徒/Protestant的縮寫)的立場看人。紐約的富人害怕露富如同害怕被超額征稅,在填寫自己的通訊住址時會特別要求郵局將他們的樓層改寫成普通樓層,而非頂層公寓的縮寫,“PH”(Penthouse)。

幾經調整 屢遭波折

自2017年起,軍械庫藝術展就改變了以往92號碼頭展現代藝術、94號碼頭展當代藝術的設置,旨在融合現代與當代藝術。姑且不看這個目標是否能實現,今年的軍械庫藝術展共有來自32個國家及地區的180家畫廊,分處于90號碼頭和94號碼頭兩個展場,從屬于“畫廊”(Galleries)、“展現”(Presents)、“聚焦”(Focus)、“視角”(Perspectives)及“平臺”(Platform)五個單元。現場超過八成的作品是當代藝術,只有在一些主要出售二級市場回流作品、知名藝術家版畫的畫廊才能看到一些熟悉的現代藝術家名字。

例如,杜瑟爾多夫的Ludorff畫廊帶來的格哈德·里希特(Gerhard Richter)1988年的《蠟燭》、倫敦的ARCHEUS/POST-MODERN畫廊帶來的皮埃爾·蘇拉熱(Pierre Soulages)1957年的《Eau-forte V》,以及同樣來自倫敦的State畫廊帶來的霍華德·唐杰(Howard Tangye)在上世紀90年代的水彩組畫。上述作品的價格區間,在3萬美金到10多萬美金不等。然而與展場上宣言式的當代藝術相比,這些現代藝術總是被藏在拐角或者展位內部的VIP室里。也因此,現代藝術在軍械庫會場上看上去像是為了調和當代藝術激進立場的一個存在,又或許是為了向1913年那個美國現代主義萌發的標志性事件——1913年軍械庫展覽會(1913 Armory Show)致敬。

意大利人喜歡的貼面禮,幾乎絕跡于展場之上。大多數人選擇用肘部相觸、拳頭相碰、點頭問候的方式代替了親吻與擁抱。Galleria d’Arte Maggiore畫廊(同時在博洛尼亞、米蘭和巴黎設有分部)的總監阿萊西亞·卡拉羅塔(Alessia Calarota)說,她事先為自己和團隊做了很多的心理建設,她擔心因為畫廊來自意大利而沒有人敢上前詢價。結果,美國人比她想得勇敢得多,很多人跟她打招呼。更重要的是,她在開場10分鐘內就賣出了一張價值20萬歐元的莫蘭迪(Giogio Morandi)水彩畫作。

“沒有人感到安全”

今年的“危機”,不容分說,就是波及全球的新型冠狀病毒。受到疫情沖擊嚴重的亞洲畫廊,只有10號贊善里畫廊(10 Chancery Lane Gallery)、布朗畫廊(Ben Brown Fine Arts)、前波畫廊、白石畫廊(White Stone Gallery)、當代唐人藝術中心、Denny Dimin Gallery、肖恩·凱利畫廊(Sean Kelly Gallery)、Simon Lee Gallery、Axel Vervoordt Gallery、Yavuz Gallery這十家。其中部分本就是歐美畫廊,總部開始在倫敦、紐約等地。另外兩家原本計劃參展的是藝術門畫廊(Pearl Lam Gallery)和香格納畫廊,據軍械庫官方的回復,這兩家畫廊并未說明是否因為疫情而退出本屆博覽會,但它們都未能在2月中旬給到主辦方確定參展的回復。

在軍械庫開展的前不久,紐約市才確診了首例感染者,并且確診病例在藝博會閉幕日3月8日(紐約時間)已經上升至12例,整個紐約州共計136例。來自柏林的Kornfeld畫廊總監沙哈娜(Shahane Hakobyan)告訴我,他們的畫廊團隊猶豫再三才決定來美國參展,“沒有人感到安全,但是又沒有人會主動去觸發焦慮。你能感到,空氣中都彌漫著那種緊張感。”

有趣的是,他們帶來的格魯吉亞藝術家加布尼亞(Tezi Gabunia)的作品《突發新聞:盧浮宮洪災》恰好照應著他們的心情。作品由一件盧浮宮梅迪西斯畫廊的模型和投影視頻組成。前景是一個裝有水的實體白盒子模型,內部按照梅迪西斯畫廊的設置還原了文藝復興時期的繪畫,并將這些畫浸泡在水中;后景是一件影像作品,記錄的是展廳內水位不斷上漲,最后將整個展廳淹沒。現場有不少觀眾駐足停留,討論起2019年10月威尼斯水位暴漲的事件。災難總是無聲無息地降臨,潛在的危險正如這不斷上漲的水位。頗為諷刺的是,65000名藏家與觀眾聚集在軍械庫藝術展這個打了無數隔斷的“白盒子”里,根本無法預估自己的風險。洛杉磯的藏家斯塔夫羅斯·梅爾霍斯(Stavros Merjos)向彭博社(Bloomberg)的記者開玩笑說,“我們就像是被關在一個細菌培養皿里,還在看藝術。”

疫情之下的兩種展演

雖然聽上去諷刺,但這實際上卻是美國的現狀。由于各州的教育、醫療資源都跟地區政府的稅收直接掛鉤,富人可以輕而易舉地為了自己孩子的發展,用房價建起階級的樊籬,將窮人(許多人并無意識)隔離起來。小孩出生在何處、擁有怎樣的家庭背景直接決定了這個孩子將來有怎樣的醫療保險、有怎樣的教育、有多少財產可以繼承,還決定著要跟誰做朋友、跟誰談戀愛、與誰共度一生。疫情之下的這屆軍械庫藝術展,像極了一個“疑似病例”,它讓一些平日里不可見的東西忽然浮上水面——“美國夢”打造的不過還是“資本至上”的游戲規則,與其說它擁有某種文化向心力,不如說它最懂富人的心——能夠提供給權力結構頂層的人以“高流動性”(upper mobility),保證他們在任何情況下都能收到最穩定的資本回報。

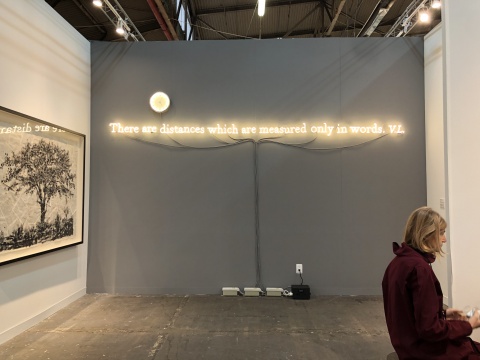

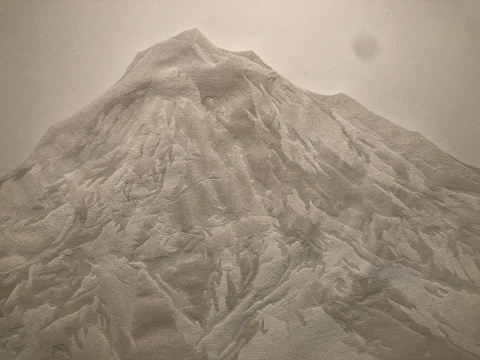

如果我們將這些舉措看作是富人針對疫情的一次身份性極強的展演,那么藝博會上那些看似激進實則“新瓶裝舊酒”的作品不亦如此?展場上看不到什么能讓人耳目一新的作品。大部分跟政治議題有關的創作都在表現被剝削的黑人手工業者、無法為自身發聲的黑人女性以及作為女性主義者在身份形成中不得不做的妥協。

即便是在中產欣欣向榮的紐約,這些早出晚歸的上班族依舊因為可以在華爾街工作而感覺良好,他們將大部分收入用來購買自己公司的股票,用剩下來的并不多的錢去追求一種每天都能逛Wholefoods Market的“有機生活”。這確實印證了阿多諾(Theodor W. Adorno)對“晚期資本主義”的批評——“今天組成了人類的絕大多數部分的受壓迫者已經無法將他們自身體驗為一個階級。”iii盡管階級分層依然存在,但階級的構成已經變化,就像變體的病毒一樣,令歸屬于一個階級的主觀意識差不多已經喪失殆盡。

洛杉磯Baik+Khneysser畫廊帶來的作品便是解釋“藝術展演”的最佳案例。該畫廊成立于2019年,創始人之一是印度尼西亞出生的藝術品交易商朱迪思·肯尼瑟(Judith Khneysser),他熱情洋溢地講述了他們從加州帶來的旅居在印度尼西亞的荷蘭藝術家梅拉·賈爾斯瑪(Mella Jaarsma)。展位上,她安排了一對來自紐約本地的表演者穿上賈爾斯瑪的作品,一男一女,穿著同一套模擬女性身體構造的手繪布裙,在胸部左右各拼裝了一個銀色的水龍頭,腰部裝了一個可以承載液體的鋁盤。這件作品讓人立刻聯想到美國第一代女性主義藝術家卡羅琳·施尼曼(Carolee Schneemann),她在上世紀70年代就曾做過類似的與身體相關的表演。

參考文獻

i/參見巴塞爾(The Art Basel)與瑞銀(UBS)共同發布的“2019全球藝術市場報告”

https://www.artbasel.com/news/art-market-report

ii/參見《紐約時報》發布于2020年3月5日(更新于3月9日)的文章“富人抗疫舉措不同”,Alex Williams與Jonah Engel Bromwich報道

https://www.nytimes.com/2020/03/05/style/the-rich-are-preparing-for-coronavirus-differently.html

iii/Adorno T W. “Reflection on Class Theory”, Can One Live after Auschwitz? A Philosophical Reader, California: Stanford University Press, 2003, p.97

iv/參見《紐約時報中文網》發布于2017年6月13日的文章“美國把我變成一名女性主義者”,Paulina Porizcova撰寫

https://cn.nytimes.com/opinion/20170613/paulina-porizkova-america-feminist/

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)