崔燦燦:在這個平庸的時代,脆弱和浪漫是唯一的尊嚴

過了幾天,我才真正意識到克里斯托的離世。不知道是在南方的陣雨中看到黃色的傘朵,想起他“傘的狂想曲”,還是疫情中太多的死去和灰暗,讓震撼的消息有些失色。

克里斯托的離世,成了另一種告別,一種溫柔的懷念。他象征的含義不是人的消失,而是此后,這個世界上少了一種浪漫、一種藝術,一種天真純潔的史詩就此離去。

對克里斯托的集體懷念,暗含某種此刻的缺陷

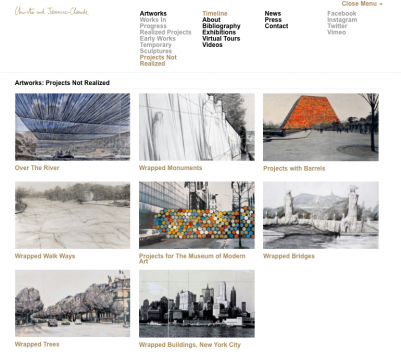

這個世界上最偉大的作品,最初的想法往往是簡單、愚蠢的浪漫。這在克里斯托的作品里比比皆是,包裹國會大廈、包裹海岸線、包裹島嶼,包裹一切可以想象的事物。世界和藝術都始于幻想,始于天真而又幼稚的偉大念頭和脫口而出的美好想象。只是這些瞬間的、不假思索的念頭,要么未經捕捉,要么被理性和思考閹割,浪漫和純潔早已窮盡。在拿晦澀當學術的藝術界,在以長篇大論和多學科論證為寶典的思考圈,克里斯托做了一個別樣的回答。莫名的直覺、漫無邊際的感受、百無一用的胡思亂想,遠比文本更重要,這也是為何藝術能提供知識以外的感受。

《峽谷帷幕》于1972年安裝在科羅拉多州的兩個山坡之間,橙色帷幕面積達18600平方米,在空曠的山谷間顯得熱烈而壯美。整個工程歷時28個月,但在項目完成的僅28小時后,一場大風迫使作品被拆除。

在2000年至2010年的10年里,弗朗西斯·埃利斯手持攝像機在墨西哥高地不斷等待,一次又一次地闖入龍卷風風眼

2006年9月23日,何云昌從英國北部的諾森伯蘭出發,走到附近的一個叫布姆(Boulmer)的小鎮,并在那里選了一塊石頭,他手舉著石頭逆時針方向行走,直到2007年6月14日走回到出發點。112天的時間,一個人,一塊石頭,3500公里。

沒有了“無用”的作品,藝術就會非常腐敗

不折的雄心才是藝術

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)