沒有年輕藝術家,只有年輕藝術

《Me in Me》,黃漢明Ming Wong,三屏錄像裝置,2013年

作為一個在英國受教育、現今主要生活和工作在德國的華裔血統新加坡藝術家,黃漢明的活躍完全看不到對自身身份和文化的背景因勢利導,更說不上羈絆。沒有經過專門訓練然而卻精彩絕倫的表演,看上去是對經典電影片斷的再演繹,實則是他對全球化背景下城市文化的深度研究和個人性認知。在Ming那里,全球化不僅不是惡魔,而且豐富鮮活——這全賴于他年輕態的藝術方式。

這幾年頻繁談論年輕藝術家、越來越多相關展覽與獎項涌現的背后,無疑是興奮滿滿的押注心態——大家都不愿和下一次的成功擦肩而過,可能的發現就在身邊,這多么誘人!無論對策劃人、評論家,還是美術館工作者、畫廊主和收藏家們,下一個曾梵志、楊福東之所以激動人心,不僅關乎可能的財富神話,也是眼光與榮耀的所在。現今階段的年輕藝術家擁有更大的可能創造出超越前代年輕藝術家的佳作,政治獵奇式的扭曲之作能量已經削弱,年輕人的資訊與知識結構已無根本性差異。但在此背景下,年輕藝術家脫穎而出的難度毫無疑問又加大了。

事實上肯定一位年輕藝術家比肯定一位成功藝術家來說難度大多了。一位批評家去闡釋劉小東、一位收藏家去購買他的作品,大致都不會錯到哪里去。但你若說確然鑿鑿地肯定宋琨、吳笛們,縱然現階段已經很優秀,即便已經有了一定群眾,學術與市場的風險系數也還是大于方力鈞們。年輕藝術家不僅有太多的不確定因素在內,也容易產生爭議:他們的歷史化是不是太快了?當代藝術是不是本身就不應該歷史化?各種大展、大獎與大價是不是也容易產生成功的幻覺、反倒揠苗助長了?如果他/她突然放棄了藝術的工作呢?但不確定也恰是魅力的所在,由不確定到眾所敬重難度更大,一開始就親身參與更艱辛,當然它的快慰也就遠勝前人樹下乘涼的閑適,更富未來感和建設性。

耿建翌(1962-)《沒用了》,各類物品334件

2004年上海比翼藝術中心約了耿建翌舉辦展覽,但直到開展前一個禮拜藝術家還沒有任何作品送來,也沒有設計布展。開展前三天,耿建翌拿了一疊名片,給他上海所有的關系打電話,請他們將家里沒有用處的東西送到展廳。原本空蕩的展廳在開展前一天迅速填滿,展覽如期舉行。

2004年上海比翼藝術中心約了耿建翌舉辦展覽,但直到開展前一個禮拜藝術家還沒有任何作品送來,也沒有設計布展。開展前三天,耿建翌拿了一疊名片,給他上海所有的關系打電話,請他們將家里沒有用處的東西送到展廳。原本空蕩的展廳在開展前一天迅速填滿,展覽如期舉行。

從2005年開始,藝術市場在很短的時間內發生了巨大的變化。當時拍賣場上韋嘉的畫價到30萬已經很讓人震撼,以為瘋了。但就在之后五六年間,百萬級的年輕藝術家已經先后有多位登臺,韋嘉、王光樂、仇曉飛、李暉、賈靄力、陳飛、郝量,等等。不是說他們的作品價值不能匹配這一價格,但要看實現這一價格所用的時間跨度,張曉剛、曾梵志是用多久走到百萬階梯的呢?沒有扎實的一級市場和廣泛的真心喜歡者為鋪墊,迅速到來的百萬高價,無論對藝術家和藝術生態來說,最終都會是迅速的不舒服和巨大傷害。價格和市場本身并無所謂好壞,有好壞高低起伏的是人心和欲望。殺人的從來不是槍,而是槍背后的人。藝術作品成為商品是在它走出工作室之后,不應成為藝術家的主戰場,這對需要生存、生活的年輕藝術家來說尤其應當盡早理清楚。

從學理層面來看,我認為沒有年輕藝術家,只有年輕藝術。所謂年輕藝術,就是具有創造力的藝術。從2010年開始,在工作中我也越來越多地使用“年輕藝術”這個詞匯,把它視為一個準學術概念。單純以年齡來劃分藝術的弊端,僅在一些剛出校門不久、沒尋到門徑便已開始復制和江湖的“年輕”藝術家身即可見一斑。以前我覺年輕藝術家是年輕藝術的主體,現在我也在修正這一觀點,只有作品才能決定藝術年輕與否。它關涉到藝術創作的研究性、脈絡性和開放性,所有固化重復的、沒有思考、沒有具體矛盾困擾、展現不出感知力和精神專注力的藝術都不是年輕藝術,每一件藝術作品的產生都應該是獨一無二的。

從學理層面來看,我認為沒有年輕藝術家,只有年輕藝術。所謂年輕藝術,就是具有創造力的藝術。從2010年開始,在工作中我也越來越多地使用“年輕藝術”這個詞匯,把它視為一個準學術概念。單純以年齡來劃分藝術的弊端,僅在一些剛出校門不久、沒尋到門徑便已開始復制和江湖的“年輕”藝術家身即可見一斑。以前我覺年輕藝術家是年輕藝術的主體,現在我也在修正這一觀點,只有作品才能決定藝術年輕與否。它關涉到藝術創作的研究性、脈絡性和開放性,所有固化重復的、沒有思考、沒有具體矛盾困擾、展現不出感知力和精神專注力的藝術都不是年輕藝術,每一件藝術作品的產生都應該是獨一無二的。

以此出發,年輕藝術自然而然就突破了年齡的限制。專注于從自己生活,并逐漸形成自我方法和自我更新的藝術家首先應對受到重視。這樣的藝術家能夠將日常發生的事、自己身邊的生活輕松轉化成藝術作品,見一件事就能成一作,每天閑不住,藝術生活不可分,鄭國谷、宋冬最為典型。他們于尋常之中看到了不同,推敲著微妙的所在,信手拈來,而不會刻意強調外在形式的完整。在同你的工作或者交往過程中似無心地的提問,常常于無聲處聽驚雷,給人的藝術觀甚至人生觀以顛覆性更新。反過來講,太多的藝術家比當年紅色經典還概念,比命題作業還無趣,無源之水難長流,點子藝術家不長久。周嘯虎對生活中荒誕行為的再現、楊振中對都市壓抑生活的幽默輕松化處理,都是身邊藝術的好范例。年輕一些的藝術家,胡曉媛、宋琨作品的日常化、碎片化氣質,將那些細膩敏感成功轉化,其實是如出一轍。隨著經驗的積淀和與工作伙伴對話性交流的持續展開,她們的藝術能量還會進一步打開。

康海濤《鏡中》,紙本丙烯2013年

如何精簡今天日趨繁多的資訊與社交,如何真正做到專注、內修將是真正成就偉大的年輕藝術的重要課題。身居重慶的韋嘉、綿陽的康海濤在藝術家中顯得另類而沉穩有成。

如何精簡今天日趨繁多的資訊與社交,如何真正做到專注、內修將是真正成就偉大的年輕藝術的重要課題。身居重慶的韋嘉、綿陽的康海濤在藝術家中顯得另類而沉穩有成。

此外,能夠將中國傳統中奇妙而怪誕的想象力的進行當代轉換的藝術家也值得重視。雖然現在傳統似乎突然成了熱門,但是大部分是借著傳統的空殼兜售。偽傳統不在我們的討論范圍,真內化則有難度,像“后翌射日”、“夸父追日”這種很富力量的場景,明末清初的大畫家蕭云從、1940年代的張安治都沒有處理好,生硬圖解的成分更濃。今天一些藝術家不再強調文化地域限制,而是從一個共享全球文明成果的當代人生存體驗出發來進行實驗,梁紹基、史金淞、馬軻、鄔建安等已經行在路上。沒有照本宣科,首先就越過了噴槍蘭葉描派和燈影古幻派藝術家的照葫蘆畫瓢,精神的再造與切身體驗感無疑更為根本。另外,郝量工作的研究性是很多以筆墨紙絹為工作對象的國畫家所應重視的,將他視為新工筆藝術家是不高明的誤讀。郝量對古代藝術工作方式的再用、對文人精神世界和公共文化空間形成的討論極富啟發。而王光樂、康海濤以其工作過程中的重復性、精神上的高度專注于內斂,悄悄承繼著傳統藝術中的積墨意味和禪家境界,以平和消弭山呼海嘯的快節奏與多資訊輾過帶來的暴力。

今天很多很好的藝術家從年齡上和藝術儲備上已經站在創作舞臺的中央,價格燈光的晃眼只是外在,真正危險的顯然是需要一生斗爭的心底欲望。沒有信念的支撐、持續終生的學習力,創造的燭光終將在舞臺走秀的風光中搖曳著悄然黯淡,最終熄滅于能量的無以為繼。

今天很多很好的藝術家從年齡上和藝術儲備上已經站在創作舞臺的中央,價格燈光的晃眼只是外在,真正危險的顯然是需要一生斗爭的心底欲望。沒有信念的支撐、持續終生的學習力,創造的燭光終將在舞臺走秀的風光中搖曳著悄然黯淡,最終熄滅于能量的無以為繼。

秦玉芬《美麗的暴力》八聲道聲音作品,2012年

秦玉芬將輕盈的氣球、剛硬刺人的鐵絲纏繞在一起,音樂隱然飄響,美麗與殘暴糾結纏繞,難以分割。沒有經過專門的藝術訓練,藐視性別與年齡區分的秦玉芬多年來不斷突破自己的藝術方式。

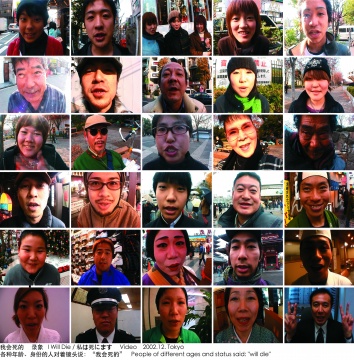

楊振中(1968-)《我會死的》,單頻道錄像,彩色有聲,12 分鐘,2000 年,完成于藝術家32歲

不同國家、不同地區、不同年齡、不同身份、不同職業、說不同語言的人在攝影機前說同一句話:“我會死的。并不是每一位藝術家都會考慮生死的命題,能夠將其處理得輕松幽默則更為少見和見水準。

史金淞《琰》

逐漸加速到紅熱欲爆、轟鳴巨響的改裝發動機挑戰著觀者的膽量和耐力,在人們嘆服于史金淞作品的微妙與豐富的同時,他已跳出自得和對追求個人風格的迷戀,重新探討藝術干涉社會等“老話題”。就像沒有年輕藝術家一樣,藝術也沒有“老話題”,年輕藝術沒有命題和“章法”的限制,每一件藝術作品的誕生都是具體的。

《我和我的老師》鄭國谷(1970-)攝影/錄像/行為 182 × 270 cm 1993 年

1993年,23歲的鄭國谷以《我和我的老師》徹底拋卻過去,登上了他20余年如一日的年輕藝術之途,至今仍不見盡頭。“我的老師”是鄭國谷在家鄉陽江街上偶然遇見的一位瘋子,一無所有,卻無比自由。鄭國谷讀到他不按常理出牌的衣食住行方式背后的顛覆性提問,他說自己雖然蹲下來和“我的老師”一起大笑,但還是“沒他放得開,略顯拘謹”。然而,非常規能量已經接續,鄭國谷之后20年如一日的持續性“無法不破,不立一法”的藝術實踐不斷積淀著作品的厚度:他是最早一批進行實驗攝影的藝術家之一,那些由傻瓜相機拍攝的《度蜜月》的作品被很多藝術家所深深銘記;2001年,他購買了七套頂層商品房,打通連接建成自己的家,在房地產市場崛起之前已經在發問;他推動成立的陽江組致力于對傳統書法破綻的尋找,并關注到向來被忽視的底層書寫;他按照先鋒藝術家的生活方式將教學帶到酒吧,給每位學生打99分;他建于郊區的3萬平米個人當代藝術實驗田則經歷了從天馬行空、漫無邊界的“帝國”到“了園”的不同階段,耗近十年之功而至今未了,土地制度、人權、資本、想象力、藝術的邊界等等均攪和在一起……很少有藝術家像鄭國谷那樣將自己的生活和藝術的先鋒實驗像如此緊密而多樣地交織在一起。這位受到多方重視的藝術家既是海內外的重要大展的常客,卻又始終沒有離開自己出生的小城陽江,吃酒喝茶關照家人,并把身邊的生活重又變成藝術。

宋琨《It’s my life》

宋琨作品的氣質在細膩寧靜而絢爛、憂傷冷漠而不絕望之間徘徊,似另類然而優雅溫暖。她關注身邊人與事,卻又明顯拉開著同所謂藝術和藝術圈的距離,這在她引起廣泛關注的《It’s my life》個展上得到酣暢淋漓的體現。這或許同她浸淫于搖滾樂、先鋒電影多年,但又欣賞歐洲古典藝術并在宋畫等方面下過功夫有關。

張鼎“一場演出”展覽現場

張鼎習慣于制造戲劇性的現場,并以激發觀者的多種情緒為樂事。他早早就對田園式的審美與抒情表現出不滿與不屑,常常不動聲色地觀察、考驗觀眾耐心,更多時候甚至是似乎略帶惡意和嘲弄地冷靜試驗,悄悄挑戰著專業工作者的日常身體感受與藝術情智商高度。2014年4月30日張鼎個展“一場演出”讓藝術界內外為之側目。這個場以“演出”為名義的展覽將四支極為活躍的搖滾樂隊拉到了北京城鄉結合地帶的藝術空間,十幾人的制作團隊混合著數百位各色觀眾舞動叫囂、嘶聲力竭,混合著強勁的燈光,伏特加催生出的興奮,攪拌開男男女女的荷爾蒙,一起甩到展墻院中,彌散半空。這個“除了開幕式,其余時間一點意思都沒有”的展覽,不僅讓搖滾的憤怒在當代藝術的領地盡情渲泄,短暫激情過后的失落與清貧的常態也襯托著被市場與欲望侵蝕的當代藝術的愈發蒼白。而張鼎也借以揮手,似毫不憐惜地同他過去的藝術徹底告別。

徐震(1977-)《喊》單頻道錄像,彩色有聲,4 分鐘,1998 年

藝術家在人流最集中的公共場合突然高聲叫喊,人群匆匆的驀然回首、驚奇疑惑,繼續麻木等等,都被拍攝下來,從而成就一件經典的錄像作品。從個人創作到成立一系列的藝術機構推動藝術生產的實現,徐震成就了獨特的挖掘與釋放年輕藝術能量的方式。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)