懷念靳勒:夜空的星,照亮石節(jié)子的夢

老靳走了。

我們一起喝過很多場大酒,他酒量不好,總是第一個醉,然后抱著每一個人,記得每一件別人對他的好。

如今我戒了,老靳也戒了,只不過以另一種方式。

老靳活著的時候,我們總和他開玩笑。快七年前,他帶了兩盒花椒,一盒給我,一盒給老艾,我故意耍賴說兩盒都要。老靳憨厚地笑,說起老艾的卡塞爾,說起村里人第一次出國,說起后山上的道士,讓你知道這花椒重千金,最終以理服人。老靳參加展覽總愛展花椒,那是村里的希望,是貧瘠的土地上最好的作物,是村里拿得出手的驕傲,也是必須維持的倔強(qiáng),只有它才能走出那層層溝嶺。

老靳話很少,但說出來的事,因為實在和厚道,總是有力。我總是叫不清靳勒的“靳”字,老靳也從來沒生氣和嘲笑過我的口音。老靳知道口音和土地對于故鄉(xiāng)是最寶貴的東西。

老靳總來北京,來了我們就一宿一宿地聊,聊理想,聊藝術(shù),聊革命,但聊到最后,他還是得回去,回到石節(jié)子,回到背朝黃土面朝天的生活,他說那是“石節(jié)子時間”,有時差。老靳終究不喜歡北京,他只是個過客,這里太快太苛刻,村里的規(guī)矩不是這樣。從2008年開始,老靳就從北京回到老家石節(jié)子,結(jié)束了三年的“北京藝術(shù)家”生活。那時候從北京去石節(jié)子,要先坐18個小時的火車到甘肅天水,再坐長途車到縣上搭車回石節(jié)子,村里還沒有修好路,到了晚上和黃土高原一樣的沉悶、漆黑。

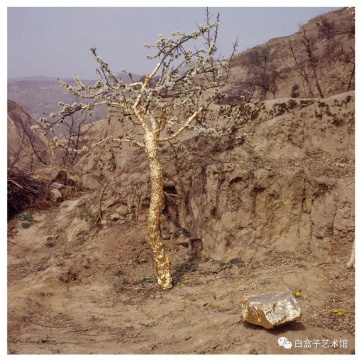

回去沒多久的老靳,就成了石節(jié)子的村長,做了石節(jié)子美術(shù)館,至今已有十二年的時間。這個村長一定是選的,這個美術(shù)館也是最小的,他是村民里的智者和希望,也帶著村民的夢想。老靳也多了一個名字,叫“村長”。這個偏居西北的村莊美術(shù)館,遠(yuǎn)離當(dāng)代藝術(shù)的中心,距北京和上海同等遙遠(yuǎn)。這也造就了石節(jié)子別樣的目的和邏輯,從當(dāng)代藝術(shù)的國際化夢想中撤出,告別藝術(shù)體制,告別城市話語的浪潮,重返鄉(xiāng)村,扎根中國更廣泛的現(xiàn)實處境,在地實踐。

石節(jié)子只有13戶人家,不到60口人,每一戶都是石節(jié)子美術(shù)館的分館。它和西北很多村莊一樣,黃土地上干旱缺水,祖祖輩輩過著“面朝黃土背朝天”的生活。這里的梯田,只是為了向土地多討一分口糧,絕不優(yōu)美。農(nóng)作物也異常稀少,為了生存,村里種了所有可能生長的糧食。花椒和蘋果是僅能拿出的特產(chǎn),工業(yè)和旅游更無處談起。石節(jié)子原本沒有什么特點,它和中國絕大多數(shù)農(nóng)村一樣,有著努力生長的欲望,卻只有一無所有的辦法。石節(jié)子也成了中國最普遍的現(xiàn)實癥候和更廣泛的象征性。和其它鄉(xiāng)建相比,它既沒有濃重的傳統(tǒng)文化可延續(xù),又缺乏現(xiàn)代模式的基礎(chǔ)條件。

2008年,石節(jié)子美術(shù)館剛開始時,它面臨的狀況,和貧瘠的黃土地,和老靳的父輩一樣,點燃了老靳胸中的星火,卻沒有戲劇性變化的支點,一切只能以寡言緩慢的方式進(jìn)行。和之后的鄉(xiāng)建比,老靳不是一個外鄉(xiāng)人,也沒有一個理論系統(tǒng)去改變鄉(xiāng)村。老靳是石節(jié)子的一員,和村民持一樣鄉(xiāng)音。村莊不是他實驗的客體,他和村民一起成為主體,并承擔(dān)石節(jié)子所有的發(fā)展與落后,改變自己,就是改變村莊。

“藝術(shù)重要,雨水更重要”,村民靳女女寫了這句樸實而又真摯的話,成為石節(jié)子最迫切的現(xiàn)實和夢想,也是“石節(jié)子模式”的主要實踐方向。從2008年開始,石節(jié)子舉辦了大大小小近百場活動,前后有幾千人來到村莊。他們有著一致的想法和期望,去往被中國當(dāng)代文化所忽略的領(lǐng)域,去往一個全新的天地,在改變我們的時刻,重建自我和現(xiàn)實,自我和群體之間的關(guān)系。

藝術(shù)給村莊帶來了翻天覆地的變化,也改變了村民的生存現(xiàn)實和基礎(chǔ)條件。石節(jié)子修建了通往村莊的公路,村內(nèi)的石子坡道,解決村民的出行問題;修建引水渠和自來水設(shè)施,解決干旱的問題;通過旱廁的改造和太陽能的運用,修建浴室,改變衛(wèi)生條件;設(shè)立售賣鋪,在村莊周圍進(jìn)行綠化,架設(shè)路燈,安裝互聯(lián)網(wǎng)。這個偏居西北的村莊,經(jīng)由遙遠(yuǎn)而來的當(dāng)代藝術(shù),它的夜色被燈光照亮,有了一望無垠的黃土上唯一的村莊路燈。水變得甘甜,無需在雨神的庇護(hù)下討生活。當(dāng)網(wǎng)路信號穿過一個又一個溝坎時,它能接收到北京和上海同等的信息,也分享著藝術(shù)給這片土地所帶來的種種希望和夢想。

如果沒有藝術(shù),沒有老靳,沒那么多從四面八方涌來的陌生人,石節(jié)子也許依舊受著土地的束縛。石節(jié)子有過近百場藝術(shù)項目,它們有大有小,或長達(dá)多年,或稍瞬即逝。他們變成從土里長出的光榮歷史,帶來雨水,匯成河流,像是河床之上不同形狀的石頭,激起一陣陣的波紋,波紋便是藝術(shù),是在石節(jié)子留下的余震。

石節(jié)子也成了十幾個院校的社會實踐和創(chuàng)作基地。藝術(shù)家,建筑師,作家,也有社會學(xué)、人類學(xué),農(nóng)業(yè)專家和各種學(xué)者紛紛前往。村民也離開村莊,參與各種活動,去蘭州、西安、北京、上海,和泥土分開,遠(yuǎn)赴曼徹斯特和卡塞爾。石節(jié)子的常態(tài)不再是終老是鄉(xiāng),城市的兒童互動體驗出現(xiàn)在這里時,看到了教育希望,看到做人造士的傳統(tǒng)復(fù)興。當(dāng)“石節(jié)子”的名字出現(xiàn)在各種書籍和展覽中,“石節(jié)子”成為鄉(xiāng)建的一個特殊符號和樣板,它所傳達(dá)的夢想遷徙到更多村莊的上空。是的,不用去紐約和巴黎,石節(jié)子也一樣國際化。

2018年,從北京到石節(jié)子,只要8個小時。靳勒和村民一起,成為“我們”,從個體藝術(shù)家變成“我們”的一部分。這個“我們”寄予了石節(jié)子全體村民的夢想,改變我們,改變村莊,改變現(xiàn)實。十二年來,石節(jié)子發(fā)生了活動,不斷有外鄉(xiāng)人加入“我們”,希望也不斷擴(kuò)大。在靳勒這里,藝術(shù)從“我”的表達(dá),變成“我們”是一個整體,“我們”用藝術(shù)表達(dá)“我們”共同的處境和命運,所寄予的希望和普遍面對的現(xiàn)實。

老靳告訴我們,藝術(shù)的價值不在于藝術(shù)自身,而在于藝術(shù)的處境,它所承載的希望和精神力量,遠(yuǎn)比任何語言都動人。

我們代表誰?誰的主體?誰的鄉(xiāng)村?我們堅信何種平等和正義?這是夢想的另一面,也是夢想與夢想的區(qū)別。石節(jié)子是一個主體,一個具體的、真實的自我改變和生長;它是全體村民的鄉(xiāng)村,不是知識分子理想中的鄉(xiāng)村,不是外來人的一廂情愿和紙上談兵,更不是月朗星疏的舊式文人夢。它的核心是村民,它的夢想來自于村民。石節(jié)子的主體也是幾百場藝術(shù)活動,前后幾千人的關(guān)于夢想的交流與協(xié)商。它們一起平等地、自發(fā)地構(gòu)成了一個更寬廣的社會視野和藝術(shù)雄心:試圖從中國眾多鄉(xiāng)村,忠實地守著土地去討生活的傳統(tǒng)出發(fā),解決村民在現(xiàn)代化中的實際需求和夢想。引向更廣泛的、核心的、棘手的整體癥候,農(nóng)村的邊緣化和失語化,社會資源的不平衡,現(xiàn)實制度的缺失。

2008年,老靳回到石節(jié)子,從那一刻他就再也沒改過口音,如今十二年已經(jīng)過去,他和石節(jié)子讓我們見證了中國當(dāng)代藝術(shù)轉(zhuǎn)向的一個特殊時刻的光榮與夢想,并在一幕幕的發(fā)生和難以表達(dá)的困境中,為我們留下了寶貴的經(jīng)驗和啟發(fā)。如馬克思所言:“如果我們選擇了最能為人類福利而勞動的職業(yè),那么,重?fù)?dān)就不能把我們壓倒,因為這是為大家而獻(xiàn)身;那時我們所感到的就不是可憐的、有限的、自私的樂趣,我們的幸福將屬于千百萬人,我們的事業(yè)將默默地,但是永恒發(fā)揮作用地存在下去”。

只是如今,在我兩年前寫下前幾段文字的時候,在2019年初,做“誰的夢—-石節(jié)子十年文獻(xiàn)展”的時候,并不知道文章里的那個老靳,我的摯友,在“夢”正酣時,就先離開。謝謝老靳,感謝你給了我一個信任,讓我做了一個好展覽。

那時的采訪中,老靳問我愿意為村里再做一個有意思的展覽嗎?我說我等下一個石節(jié)子十年,老靳說太長了。是啊,太長了,人生又太短。

老靳走了,他一定帶著夢,帶著他的鄉(xiāng)音,去往天堂。未盡的夢里一定有遺憾,但人生有很多遺憾,偶爾遺憾打盹的時候,才會溜出些快樂。這一點,做了十二年鄉(xiāng)建的老靳,一定深知;往返于石節(jié)子和北京、上海之間“時差”的村長,一定深知。有時候,我總在想,離開的人,先去天上成了星星,活著的人,就繼續(xù)安著路燈,照亮前路,老靳做了好多年。

2012年,第一次見老靳,他拿了個大相機(jī),他鐘愛攝影。后來,有兩張拍立得,他拍得很好。那天,我好像獲了一個獎,他和幾個人在酒吧等我,要慶祝和分享我的快樂,我們像孩子分享玩具一樣快樂。這么多年,每年生日,老靳這個西北人,這個我們總說像匈奴人的西北漢子,總是能細(xì)心給我發(fā)個:燦燦,生日快樂。

老靳走了,我再也收不到他的信息。他活著時,分享了許多人的快樂,喝醉了也記得每一個人的好。他離開了,上升成夜空里的星星,照亮著我和朋友們,也照亮著石節(jié)子的夢。

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)