董大為:從展廳到線上,藝術的靈光在逐級褪去

藝術家 董大為

線上展示藝術作品,并不是在今天才突然興起的。藝術家的個人網站、畫廊網站、美術館藝術機構的網站等都在線上展示藝術作品。但是把某種優化升級了的線上藝術作品展示稱為展覽,作為線下展覽的替代,只能說是在特殊時期的無奈之舉。總的來說我不是特別信任線上展示藝術作品的方式,尤其是以銷售為目的,類似于線上藝術博覽會的展示。你知道有句話叫做“照片修得好,老公回家早”。

數字作品或者基于網頁的作品除外。數字作品本身就是媒體。但有時你仍然會聽到數字媒體藝術家堅持說,他的作品必須以什么樣的設備、在什么樣的空間中展示和播放。就好像我們經常說,某個電影一定要去電影院觀看的道理一樣。李安肯定不想知道你在iPad上看(褻瀆)他花費無數心血,拍攝的3D、4K、120幀的電影。因為在恰當的空間中展播是作者在創作之初就有所設想的,它包含在構成一件作品的綜合因素之內。

2019年上映的李安作品《雙子殺手》即采用120幀+4K+3D的高技術規格制作

這就涉及到當代藝術的一個核心問題——“空間”。當代藝術是關于空間(和在空間中展示)的藝術。不是說藝術作品一定要具有空間性,比如三維的作品,而是說一件作品完成于在空間中展示的那一刻。以前,現代主義的藝術家是“工作室藝術家”,作品完成于工作室內,對一件作品的定義是四條邊框之內。但是當代藝術要更多地依賴于“語境”。這個“語境”包括一件作品從屬的系列、所在展覽的主題、甚至展出所在的城市以及展出時間等。線上展覽通常剝離了作品的部分語境,使作品不完整。

2018年的香港巴塞爾藝術展會,楊畫廊參展亞洲視野帶來董大為的作品,繪畫和繪畫的“紀實”影像一同展出

作品語境的剝離,其實也不是線上展示獨有的問題。藝術博覽會中的藝術作品展示很多時候就是一個剝離了語境的低配版(閹割版)展示。藝術作品的流通,在藝術市場中各個環節的輾轉,其實就是藝術作品淪為藝術商品的過程。簡單地理解,藝術重要的是被創造出來的過程,但商品關注的是藝術作為物質形態的結果。

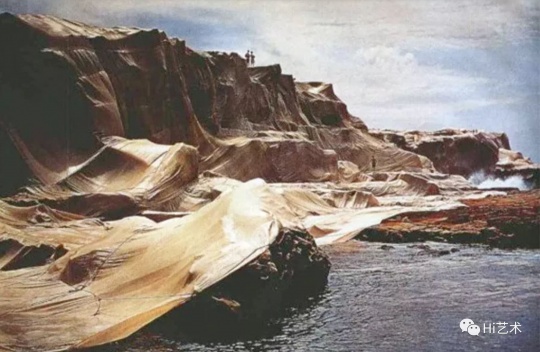

不但藝術創造出來需要一個“虔誠”(從合理動機到合理形式)的過程,就是欣賞藝術也需要一個心理準備的階段,或者叫“儀式感”。缺少觀看的儀式感,觀賞藝術的體驗也會大打折扣。逛美術館和逛商場的感受無異,藝術品和隨處可見的工業消費品類似,那藝術的獨有價值就被消除了。所以大地藝術的藝術家們會去人跡罕至的山谷實施作品,如果你想看這件作品,對不起,你要提前準備這趟驅車幾百公里的旅行。

美國藝術家克里斯托和珍妮·克勞德(Christo and Jeanne-Claude)夫婦1969年在澳大利亞悉尼創作的大地藝術作品《包裹海岸》

當代的藝術——展覽空間,藝術商品——藝術博覽會,藝術商品清單圖錄——線上展覽。“藝術”,藝術的“靈光”大概就是按照這個對應關系和層級逐漸褪去的。

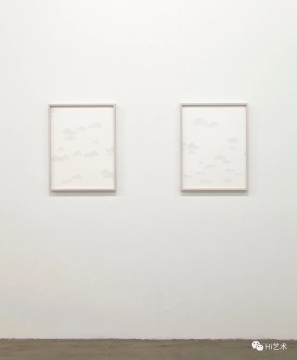

至于圖片能不能很好地反映原作品的問題則是老生常談了。倒不是說制作圖片一定有美化作品的動機,而是圖片只能做到正確,無法做到真實。我以自己的作品和經驗來說,首先紙的質感就會被閃光燈消除,材質的美感完全無法體現。還比如我有一些作品顏色非常淺淡,相機經常無法還原。我在紙上(白底)畫的一些淺灰色的云,每次都要增加照片對比度才能使其“可見”。你說這是作假和美化么,圖片傳遞信息,信息丟失,你只能做一些后期補償。

所以,有時我對做個人作品網站都會感到虛無。貼上去的作品圖片,我并不情愿,因為和真實作品相差太遠。而藝術恰恰是有關真實的。

至于圖片能不能很好地反映原作品的問題則是老生常談了。倒不是說制作圖片一定有美化作品的動機,而是圖片只能做到正確,無法做到真實。我以自己的作品和經驗來說,首先紙的質感就會被閃光燈消除,材質的美感完全無法體現。還比如我有一些作品顏色非常淺淡,相機經常無法還原。我在紙上(白底)畫的一些淺灰色的云,每次都要增加照片對比度才能使其“可見”。你說這是作假和美化么,圖片傳遞信息,信息丟失,你只能做一些后期補償。

所以,有時我對做個人作品網站都會感到虛無。貼上去的作品圖片,我并不情愿,因為和真實作品相差太遠。而藝術恰恰是有關真實的。

董大為作品《理論云》,在環境的襯托下可見,單獨拍攝失真得猶如PS的蒙版效果

董大為《多彩貪吃蛇 S1》67.2×52.1cm 紙上?克筆 2017

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)

微信號:hiartmimi

(可享會員福利)